L’animal que donc je suis, de Jacques Derrida

L’animal que donc je suis, de Jacques Derrida, est paru aux éditions Galilée en 2006. L’ouvrage est une publication posthume qui regroupe les textes d’une série de conférences données par l’auteur sur la question de «l’animal». Derrida y dénonce un assujettissement d’une ampleur aujourd’hui sans précédent de l’animal par l’homme, dont la dénégation systématique, et perpétuée par tout un courant philosophique initié par Descartes, a des conséquences désastreuses pour les animaux. La présentation de ce texte de Jacques Derrida propose d’aborder sereinement la pensée d’un philosophe qui, considéré comme difficile, n’est pas assez lu, alors que son discours, à la fois clair, clairvoyant et ambitieux, qui nous invite à reproblématiser la question philosophique de «l’animal», est d’une importance capitale.

Références et remerciements :

L’animal que donc je suis, Jacques Derrida, éditions Galilée, 2006

Avant-propos de Marie-Louise Mallet

L’animal que donc je suis

La Nature, disait Mark Twain à son époque déjà moderne, a généreusement offert l’immensité du ciel aux créatures ailées, et les profondeurs des vastes océans aux créatures marines. L’Homme, qui n’a reçu qu’une portion dérisoire des terres émergées sur lesquelles il doit peiner et se battre pour survivre, se croit pourtant naïvement la plus privilégiée des créatures, la plus importante, la préférée !

Cette arrogance humaine a creusé un véritable gouffre, une limite nette et tranchée, entre l’Homme et ce qu’il nomme l’ « animal ».

Dans L’animal que donc je suis, le philosophe Jacques Derrida (1930-2004), dont l’œuvre est peuplée de figures animales, s’attaque dans un véritable combat corps à corps, à toute une tradition philosophique moderne héritière de Descartes qui justifie cette arrogance humaine. Pour introduire ce texte L’animal que donc je suis, nous éviterons pour une fois les détours.

Que nous dit Derrida ?

Très exactement trois choses, d’une importance majeure :

-

L’assujettissement de l’animal par l’homme a pris depuis deux siècles des proportions absolument inouïes, d’une violence sans précédent, qu’on n’a plus le droit d’ignorer.

-

Il est aberrant de nommer par un terme unique « l’Animal » cette multitude hétérogène d’êtres vivants, et de tracer de la sorte une seule et unique limite – qui serait liée principalement au langage « conscient » – entre l’homme et l’animal, limite qui définirait le « propre de l’homme », et qui autoriserait le traitement infligé aux animaux.

-

Depuis Descartes et son animal-machine qui ne répond pas, ni Kant, ni Levinas, ni Lacan, ni Heidegger, représentants de la philosophie moderne, n’ont remis en question ce terme et cette limite uniques, aux conséquences désastreuses pour les animaux.

Nous entrerons donc tout de suite dans le vif du sujet, afin de donner le ton de l’ouvrage, et d’insister sur ce que l’auteur questionne et dénonce avec ferveur, question qui est par ailleurs toujours contournée, minimisée, même ridiculisée : la question abyssale d’un rapport à l’animal nouveau, inouï, insoutenable, sans précédent.

Comme il nous y invite, suivons Derrida.

Un assujettissement de l’animal sans précédent

« Personne aujourd’hui ne peut nier cet événement, à savoir les proportions sans précédent de cet assujettissement de l’animal. » p.46

Derrida ne mâche pas ses mots, ce qui se passe aujourd’hui est un phénomène nouveau, indéniable et sans commune mesure.

« Depuis deux siècles environ, de façon intense et selon une accélération affolante parce que nous n’en avons même plus l’horloge et la mesure chronologique, et bien nous, nous qui nous appelons les hommes, nous qui nous reconnaissons sous ce nom, nous voilà engagés dans une transformation sans précédent. Cette mutation affecte l’expérience de ce que nous continuons à appeler imperturbablement, comme si de rien était, l’animal, et/ou les animaux.» p.44

« ..ce rapport inouï à l’animal ou aux animaux est si nouveau qu’il devrait nous obliger à inquiéter tous ces concepts, à faire plus que les problématiser. » p.44

Il s’agit d’ « une transformation en cours, une altération à la fois plus grave et plus méconnaissable qu’un tournant historique dans le rapport à l’animal. » p.45

« Cette altération, de quelque manière qu’on la nomme ou l’interprète, personne ne saurait dénier qu’elle s’accélère, qu’elle s’intensifie, ne sachant plus où elle va, depuis environ deux siècles, à une profondeur et à un rythme incalculables. » p.45

Pourquoi deux siècles ?

« Au cours des deux derniers siècles, (les) formes traditionnelles du traitement de l’animal ont été bouleversées, c’est trop évident, par les développements conjoints des savoirs zoologiques, éthologiques, biologiques et génétiques toujours inséparables de techniques d’intervention dans leur objet, de transformation de leur objet même, et du milieu et du monde de leur objet, le vivant animal : par l’élevage et le dressage à une échelle démographique sans commune mesure avec le passé, par l’expérimentation génétique, par l’industrialisation de ce qu’on peut appeler la production alimentaire de la viande animale, par l’insémination artificielle massive, par les manipulations de plus en plus audacieuses du génome, par la réduction de l’animal non seulement à la production et à la reproduction suractivée (hormones, croisements génétiques, clonage, etc.) de viande alimentaire, mais à toutes sortes d’autres finalisations au service d’un certain être et supposé bien-être humain de l’homme. » p.46

Derrida dénomme cet assujettissement, ce traitement de l’animal, « violence » et « cruauté. »

« …cet assujettissement dont nous cherchons à interpréter l’histoire, nous pouvons l’appeler violence… » p.46

Cette violence, cette cruauté, l’homme fait tout ce qui est en son pouvoir pour la cacher, pour se la cacher, pour ne pas la voir. Il s’agit d’une véritable entreprise de dénégation :

« Personne ne peut plus nier sérieusement et longtemps que les hommes font tout ce qu’ils peuvent pour dissimuler ou se dissimuler cette cruauté, pour organiser à l’échelle mondiale l’oubli ou la méconnaissance de cette violence que certains pourraient comparer aux pires génocides. »p.46

Et Derrida précise :

« l’anéantissement des espèces…(…).passerait par l’organisation et l’exploitation d’une survie artificielle, infernale, virtuellement interminable, dans des conditions que des hommes du passé auraient jugées monstrueuses, hors de toutes les normes supposées de la vie propre aux animaux ainsi exterminés dans leur survivance ou dans leur surpeuplement même. »p.47

Cette violence serait donc trop effrayante, trop insoutenable à montrer dans sa réalité.

« Tout le monde sait quels terrifiants et insoutenables tableaux une peinture réaliste pourrait faire de la violence industrielle, mécanique, chimique, hormonale, génétique, à laquelle l’homme soumet depuis deux siècles la vie animale. Et ce que sont devenus la production, l’élevage, le transport, la mise à mort de ces animaux. » p.47

Derrida ne décrira pas ces images terrifiantes, mais il utilisera un mot : « pathos »

« Si elles sont pathétiques, ces images, c’est aussi qu’elles ouvrent pathétiquement l’immense question du pathos et du pathologique, justement, de la souffrance, de la pitié, et de la compassion. » p.47

Notre rapport à l’animal est bien de l’ordre du pathologique, indéfendable donc dissimulé. Le questionner, le dévoiler, aurait pour conséquences vertigineuses d’exposer les valeurs et fondements économiques, éthiques, politiques, philosophiques, de la société humaine qui le met en place et le perpétue. La voix de Derrida s’élève auprès de quelques autres pour nous réveiller et nous responsabiliser. Suivons Derrida.

« Devant le déferlement pour l’instant irrésistible mais dénié, devant la dénégation organisée de cette torture, des voix s’élèvent (minoritaires, faibles, marginales…) pour protester, pour en appeler, nous y viendrons, à ce qui se présente de façon si problématique encore comme des droits de l’animal, pour nous réveiller à nos responsabilités et à nos obligations à l’égard du vivant en général, et précisément à cette compassion fondamentale qui, si on la prenait au sérieux, devrait changer jusqu’au socle (et c’est auprès de ce socle que je voudrais m’affairer aujourd’hui) de la problématique philosophique de l’animal. » p.48

Quel est-il, ce socle de la problématique philosophique de l’animal ? Ce socle sous forme de questionnement dont la réponse serait une sorte de monument baptisé le « propre de l’homme », propre qui serait lié au langage conscient, au raisonnement, à la capacité de parler à la première personne ? Si l’on prenait la question de la compassion au sérieux, nous dit Derrida, la question philosophique ne serait plus : les animaux peuvent-ils répondre, peuvent-ils raisonner ? Mais, comme le disait le philosophe anglais Jeremy Bentham (1748-1832) : « Peuvent-ils souffrir ? » (Can they suffer ?)

Et si la question-socle change, alors le monument-réponse se désagrège. Il n’a plus lieu d’être, et nous nous retrouvons face à une problématique prétexte qui n’en n’est plus une, et qui est remplacée par une nouvelle question dont la réponse est indéniable :

« Personne ne peut nier la souffrance, la peur, ou la panique, la terreur ou l’effroi qui peut s’emparer de certains animaux, et dont nous, les hommes, nous pouvons témoigner. » p.49

« Devant l’indéniable de cette réponse (oui, ils souffrent, comme nous qui souffrons pour eux et avec eux), devant cette réponse qui précède toute autre question, la problématique change de sol et de socle. » p.50

Depuis deux siècles, nous dit Derrida, une guerre est en cours, une lutte inégale entre ceux qui violent la vie animale, et ceux qui en appellent au témoignage.

« C’est une guerre au sujet de la pitié » qui traverse une phase critique.

Penser cette guerre dans laquelle nous sommes, ce n’est pas seulement un devoir, une responsabilité, une obligation, c’est aussi une nécessité, une contrainte à laquelle, bon gré ou mal gré, directement ou indirectement, nul ne saurait se soustraire » p.50

« Je dis « penser » cette guerre, parce que je crois qu’il y va de ce que nous appelons « penser ». L’animal nous regarde, nous sommes nus devant lui. Et penser commence peut-être là. » p.50

Tel est, sans détour, le propos de Derrida. Continuons maintenant à le suivre vers ce mot « animal », vers cette limite unique entre l’Homme et l’Animal, vers ce courant philosophique hérité d’Adam et radicalisé par Descartes, que Derrida remet en question, qu’il refuse, et que son titre L’animal que donc je suis dénonce déjà.

L’animal, l’homme, la limite

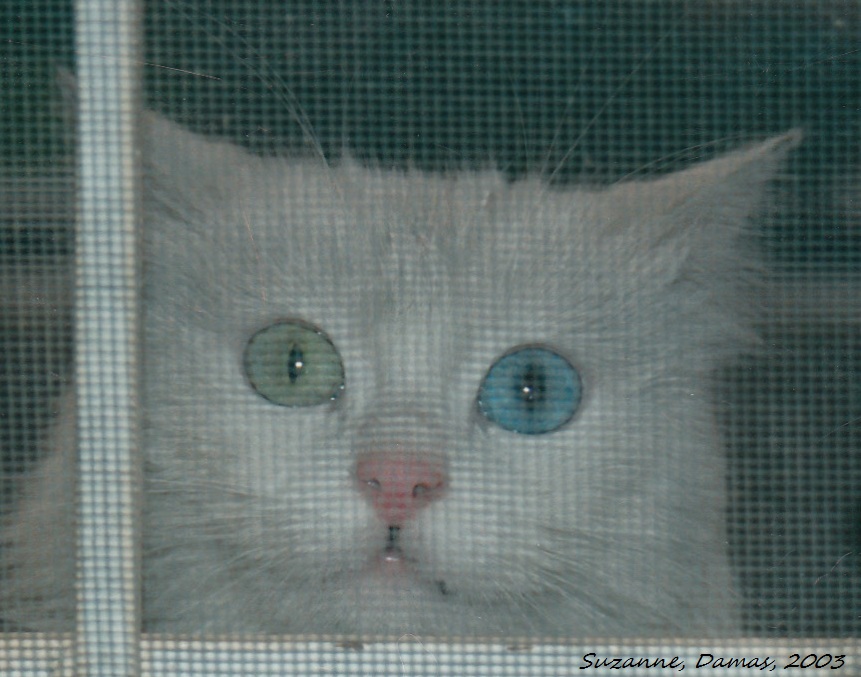

Penser l’animal, comme le fait Derrida, commence en ce lieu et à cet instant où l’homme, surpris nu par le regard du chat, se sent pris d’un sentiment de gêne. Parler de nudité, nudité de l’homme, nudité de l’animal, nudité des mots, c’est, pour le philosophe, à la fois s’aventurer sur un chemin que peu de philosophes ont emprunté, et annoncer sa sincérité, dire à quel point ce sujet lui tient à cœur.

Pourquoi, demande-t-il, lui, Jacques Derrida, ressent-il cette gêne, face à l’animal, en l’occurrence son chat, qui le regarde nu ?

« Honte de quoi et devant qui ? Honte d’être nu comme une bête. » p.19

« En principe, à l’exception de l’homme, aucun animal n’a jamais songé à se vêtir. Le vêtement serait le propre de l’homme, l’un des « propres » de l’homme. Le « se vêtir » serait inséparable de toutes les autres figures du « propre de l’homme », même si on en parle moins que de la parole ou de la raison, du logos, de l’histoire, du rire, du deuil, du don, etc. p.19

«Parce qu’il est nu, sans exister dans la nudité, l’animal ne se sent ni ne se voit nu. Et donc, il n’est pas nu. Du moins le pense-t-on. Pour l’homme, ce serait le contraire, et le vêtement répond à une technique. » p.20

Derrida, en rupture avec tout un courant philosophique qui ne s’est jamais vu « être vu » par l’animal, se place, aux côtés de philosophes minoritaires qui ne possèdent pas de « représentant statutaire » et qui « sont d’entrée de jeu des poètes ou des prophètes » p.32 (il citera Porphyre (234-305), Montaigne (1533-1592), Bentham (1748 – 1832), Adorno (1903-1969), E. de Fontenay (1934-)) du côté de l’homme regardé nu par l’animal, et retourne le point de vue, pour questionner, à partir de mots « nus », ce mot même d’ « animal ».

« C’est la piste que je suis, la piste que je dépiste sur les traces de ce « tout autre qu’ils appellent « animal » et par exemple « chat » ». p.33

« …rien ne m’aura jamais tant donné à penser cette altérité absolue du voisin ou du prochain que dans les moments où je me vois vu nu sous le regard d’un chat. » p.28

Continuons à suivre Derrida, sur cette piste sur les traces de l’animal, « l’animal que donc je suis » et qu’il est aberrant de désigner par un mot unique « L’Animal » et contestons

« l’usage au singulier d’une notion aussi générale que « l’Animal », comme si tous les vivants non humains pouvaient être regroupés dans le sens commun de ce « lieu commun », l’Animal, quelles que soient les différences abyssales et les limites structurelles qui séparent, dans l’essence même de leur être, tous les « animaux »… » p.56

« Chaque fois que « on » dit « L’Animal », chaque fois que le philosophe, ou n’importe qui, dit au singulier et sans plus « L’Animal », en prétendant désigner ainsi tout vivant qui ne serait pas l’homme (…), eh bien, chaque fois, le sujet de cette phrase, ce « on », ce « je » dit une bêtise. » p.54

Qu’en est-il donc de ce mot : « L’Animal » ?

« Dans ce concept à tout faire (…) seraient enclos, comme dans une forêt vierge, un parc zoologique, un territoire de chasse ou de pêche, un terrain d’élevage ou un abattoir, un espace de domestication, tous les vivants que l’homme ne reconnaîtrait pas comme ses semblables, ses prochains, ou ses frères. » p.56

« C’est un mot, l’animal, que des hommes se sont donné le droit de donner : Ils se sont trouvés, ces humains, à se le donner, le mot, mais comme s’ils l’avaient reçu en héritage. Ils se sont donné le mot pour parquer un grand nombre de vivants sous ce seul concept : L’Animal, disent-ils. »p.54

Voilà donc le problème, ce mot que les hommes, en connivence, se donnent le droit de donner, cette « appellation » qui ne date pas de Descartes, mais de la Genèse, et que Derrida nous rappelle : l’Homme nomme les animaux qui ont été créés avant lui, et, dans le deuxième récit de la Genèse, cet homme, c’est Adam seul, c’est Ish avant la création d’Ischa, la femme.

« Dieu laisse Isch tout seul appeler les autres vivants, leur donner des noms en son nom, à ces animaux plus vieux ou plus jeunes que lui, à ces vivants qui sont venus au monde avant lui, et furent nommés d’après lui selon le second récit. » p.36

Dans le premier récit de la Genèse, Derrida nous fait remarquer que

« Dieu commande à l’homme-femme de commander aux animaux, mais point encore de les nommer »p.34 « Plus précisément, il a créé l’homme à sa ressemblance pour que l’homme assujettisse, dompte, domine, dresse ou domestique les animaux nés avant lui, et assoie son autorité sur eux. Dieu destine les animaux à éprouver le pouvoir de l’homme, pour voir le pouvoir de l’homme en acte..» p.35

« Dans les deux cas, au double sens du mot, l’homme est après l’animal. Il le suit. » p.36

Derrida reviendra plus loin sur ce point : l’homme qui exerce cette violence de la nomination sur les animaux n’est pas la femme. Cet homme ne connait pas non plus la honte d’être nu. C’est l’homme d’avant le passage du serpent et le péché originel. Par la nomination, l’homme va prendre le pouvoir sur les animaux

« …comme s’il pouvait dire « moi, je nomme », « moi, j’appelle ».p.36

« Le mal est fait depuis longtemps et pour longtemps. » p.54

Les hommes se seraient attribué le droit au langage dont les animaux seraient dépourvus, « afin de s’identifier », afin de se distinguer, afin de dire « je » et donc « je suis ».

L’animal que donc je suis, titre triple comme la chimère (lion-chèvre-serpent), comme la guivre (serpent-porc-chauve-souris) chère au poète Paul Valery, comme le mot-chimère « animot » auquel nous arrivons, et comme ces trois points annoncés précédemment qui résument le propos de Derrida, et par lesquels le philosophe se démarque catégoriquement de Descartes, du « Je pense donc je suis » – donc j’existe en tant que tel, je suis conscient d’être et je peux le dire. En prenant le point de vue de l’animal qu’il est lui-même, en se plaçant à la fois dans son camp et sous son regard, animal qu’il suit dans l’ordre de la création, qu’il suit à la trace, et nous qui, à sa demande, le suivons aussi « (à suivre) », lui qui annonce avoir encore beaucoup à dire. Hélas, L’animal que donc je suis est une publication posthume, donc Derrida n’avait peut-être pas terminé, peut-être pas encore tout dit, et nous qui le suivons avons le devoir, la responsabilité, l’obligation, la nécessité, de «penser cette guerre dans laquelle nous sommes » de l’assujettissement sans précédent de l’animal par l’homme.

L’animal que donc je suis, titre triple qui, comme la question « qui suis-je ?» ou « que suis-je ? », fait « double usage du petit, du puissant petit mot suis. » p.94 et doit résonner en langue française.

Nommer « Animal » tout vivant qui ne serait pas l’Homme revient à tracer une limite unique entre l’Homme et l’Animal. Derrida accepte cette limite et insiste sur le fait qu’il n’a

« jamais cru à quelque continuité homogène entre ce qui s’appelle l’homme et ce qu’il appelle l’animal. » p.52

C’est l’unicité de cette limite, et non la rupture dont « il faudrait être plus bête que les bêtes pour en douter » p.52 que Derrida réfute « en trois mots » :

« Cette rupture abyssale ne dessine pas deux bords, la ligne unilinéaire et indivisible de deux bords, l’Homme et l’Animal en général. »

La bordure multiple et hétérogène de cette rupture abyssale a une histoire(…) [qui] traverse une phase exceptionnelle dans laquelle nous sommes. (…)

Au-delà du bord soi-disant humain, au-delà de lui mais nullement sur un seul bord opposé, au lieu de « L’Animal » ou de « La-Vie-Animale », il y a, déjà là, une multiplicité hétérogène de vivants… » p.53

Les textes de Derrida regorgent justement de bêtes, d’animaux qui l’accompagnent depuis longtemps.

« J’avoue ainsi une vieille obsession d’un bestiaire personnel et quelque peu paradisiaque. » p.60

« Avant le bestiaire fabuleux, je me serais donné une horde d’animaux, plutôt, dans la forêt de mes propres signes et les mémoires de ma mémoire. Une telle compagnie, j’y songeais depuis toujours sans doute, bien avant la visitation d’innombrables bêtes qui surpeuplent maintenant mes textes. » p.60

« Comment accueillir ou libérer tant d’animots chez moi ? » p.60

Animot

Pour indiquer sa voie, Derrida propose pour cette multitude animale le mot « animot » :

« un mot chimérique en contravention avec la loi de la langue française. » p.65

« ..je vous demande de le substituer en silence chaque fois que je dirai l’animal ou les animaux. Par la chimère de ce mot singulier, l’animot, j’allie trois parties hétérogènes dans le même corps verbal. » p.73

« Je voudrais donner à entendre le pluriel d’animaux dans le singulier : il n’y a pas l’Animal au singulier général, séparé de l’homme par une seule limite indivisible… »p.73

« Le suffixe mot, dans l’animot, devrait nous rappeler au mot, voire au mot nommé nom. »

…soit au langage qui nomme et qui serait la limite qui séparerait l’homme de l’animal, et dont l’animal serait privé.

« Il ne s’agirait pas de « rendre la parole » aux animaux mais peut-être d’accéder à une pensée, si chimérique ou fabuleuse soit-elle, qui pense autrement l’absence du nom ou du mot, et autrement que comme une privation. » p.73

Cette pensée « chimérique» permet d’appréhender l’hétérogénéité animale. C’est, chez Derrida, une manière de « tout dire », d’accompagner et de suivre l’animal à la trace sans jamais le perdre, sans jamais le trahir. Son mot animot, comme son titre, L’animal que donc je suis, comme tous ses titres, nous entraîne sur plusieurs pistes à la fois pour mieux rejoindre, saisir et reproblématiser, sur de nouvelles bases, la question de l’animal.

La pensée de Derrida, pensée de la langue, véhiculée par la langue française qui en est le matériau brut qu’il modèle à son idée pour servir son propos, égare parfois le lecteur habitué aux lignes uniques, droites ou courbes, catégoriques et autoritaires, et embarrasse toujours le traducteur. Les détours de Derrida nous entrainent sur plusieurs chemins à la fois pour aboutir en un lieu qui ne serait pas un point, mais un éclaircissement, un mot animé, un animot. L’animot, résumerait toute la pensée de Derrida, s’il était concevable de résumer ou même de traduire Derrida. La langue de Derrida rejoint celle du poète qui donne la parole au serpent, qui n’est déjà ni simple, ni unique, mais guivre : à la fois serpent, porc et chauve-souris. »

« La splendeur de l’azur aiguise

Cette guivre qui me déguise

D’animale simplicité » p.95

(Paul Valéry)

En compagnie de l’animot aux ailes de chauve-souris, et avant d’aborder le troisième et dernier point annoncé plus haut, celui des philosophes dont Derrida se démarque, et qui, contrairement aux poètes et prophètes, ne se sont jamais vus « être vus » par l’animal, nous allons, en suivant l’équateur à la manière de Mark Twain, maintenant faire notre petit détour, comme il se doit quand on suit Derrida à la trace, et même quitter un court instant la « planète-Derrida », le temps de faire une remarque.

Cette remarque, qui saute aux yeux quand on vient juste de quitter un ouvrage du botaniste Francis Hallé, tient du biologique, et plus particulièrement de la botanique : La planète-Derrida est sans végétal aucun! Pas le moindre brin d’herbe. Ni arbre, ni plante, pas même une fleur coupée !

« …l’animalité, la vie du vivant, du moins quand on prétend pouvoir la discerner de l’inorganique, du purement physico-chimique inerte… » p.75

L’animal, auquel Derrida pense, a pour caractéristique le pouvoir de se mouvoir volontairement.

« C’est même, si problématique soit-elle, la caractéristique du vivant, telle qu’on l’oppose traditionnellement à l’inertie inorganique de ce qui serait purement physico-chimique. » p.132

L’animal en mouvement de Derrida, ne se définit pas en opposition au végétal fixé, mais en opposition au non-vivant inorganique. Il n’y a chez Derrida, de vivant que l’animal. On pourrait qualifier cet « oubli » de vertigineux, et pourtant, une certaine complémentarité se met en place entre le philosophe et le botaniste, et même un appel commun aux poètes, à ceux qui ne tranchent pas comme le fait Descartes, ne rangent pas d’un côté l’Animal, de l’autre l’homme, d’un côté la science, de l’autre l’Art, d’un côté le philosophe ou le scientifique, de l’autre le poète.

« Renforcer la solidarité de l’espèce humaine avec l’ensemble du monde vivant apparait comme un but indispensable, et même urgent. »

nous dit le botaniste Francis Hallé. On pense alors encore une fois de plus à Mark Twain faisant le compte des exterminations des espèces animales de par le monde ou à Mavrikakis dont le personnage ressent la terreur animale en croisant les convois d’animaux en route pour l’abattoir.

« Il y a aussi des génocides d’animaux : le nombre des espèces en voie de disparition du fait de l’homme est à couper le souffle. » p.46 écrit Derrida.

Tous ces auteurs, dont la clairvoyance est partagée par un grand nombre de personnes, dénoncent pourtant une réalité encore soigneusement dissimulée, particulièrement en ce qui concerne le traitement des animaux destinés à notre alimentation. Un ouvrage récent, intitulé Bidoche, du journaliste Fabrice Nicolino, ne craint pas de nous mettre sous les yeux ces images terrifiantes, insoutenables et déniées qui, nous dit Derrida :

« ouvrent pathétiquement l’immense question du pathos et du pathologique… » p.47

Comment en sommes-nous arrivés là ? A cet assujettissement sans précédent de l’animal par l’homme ? Et à cette dénégation de ce que Derrida appelle sans hésitation cruauté, violence, pathos ? A ce refus de savoir ce que sont véritablement l’industrie de la viande et l’utilisation de l’animal à des fins de recherche soit disant « scientifique » dans des buts économiques ? A cette acceptation d’un état des choses qui, depuis deux siècles a pris des proportions inouïes ?

Descartes, Kant, Levinas, Lacan, Heidegger & Cie

Jacques Derrida nous place alors face à cette constatation : tout un courant philosophique moderne héritier de Descartes, encourage et perpétue cette dénégation. Les conséquences sont désastreuses pour les animaux : Descartes (1596-1650) donc, en premier lieu, puis Kant (1724-1804), Levinas (1906-1995), Lacan (1901-1981) et Heidegger (1889-1976) : pour quelles raisons ?

« Leurs discours sont forts et profonds, mais tout s’y passe comme s’ils n’avaient jamais été regardés, eux, surtout pas nus, par un animal qui s’adressât à eux. »

« L’expérience de l’animal voyant, de l’animal qui les regarde, ils ne l’ont pas prise en compte dans l’architecture théorique ou philosophique de leur discours. » p.32

Les philosophes cités ci-dessus sont loin d’être les seuls, ils font partie d’une catégorie de penseurs qui est « de très loin la plus abondamment fournie » p.31, et c’est dans un véritable combat corps à corps que Derrida va les affronter et les mettre à terre.

Derrida le philosophe nous parle d’abord ici de discours philosophique concernant l’appellation « animal » affectée a l’ensemble des espèces animales :

« J’oserai dire que, ni de la part d’un grand philosophe, de Platon à Heidegger, ni de la part de quiconque aborde philosophiquement, en tant que telle la question dite de l’animal et de la limite entre l’animal et l’homme, je n’ai reconnu une protestation de principe, et surtout une protestation conséquente contre ce singulier général, l’animal. » p.64

Et pour ce qui est de la limite unique qui séparerait l’homme de l’animal,

« malgré, à travers et par-delà tous leurs dissentiments, toujours les philosophes, tous les philosophes ont jugé que cette limite était une et indivisible… » p.65

De l’autre côté de cette limite, l’immense groupe de l’ « animal » qu’on se donne le « droit théorique ou philosophique » d’opposer à l’homme.

« Le droit philosophique se présente alors comme le droit du « sens commun ». Cet accord du sens philosophique et du sens commun pour parler tranquillement de l’Animal au singulier général est peut-être l’une des plus grandes bêtises, et des plus symptomatiques, de ceux qui s’appellent des hommes. » p.65

Nous l’avons compris dès son titre : l’animal que donc je suis : Derrida convoque Descartes de manière autoritaire, et avec lui toute sa « filiation ». Cette tradition philosophique, que Derrida tient

« non seulement pour dominante en philosophie, et comme philosophie, dans notre monde, dans « les temps modernes » mais plus précisément pour le discours de la domination même. » p.125

« Et cette domination s’exerce aussi bien dans la violence infinie, voire dans le tort sans fond que nous infligeons aux animaux, que dans les formes de protestation qui partagent au fond les axiomes, les concepts fondateurs au nom desquels s’exerce cette violence, même quand elles s’orientent vers une Déclaration des droits de l’animal ou une culture écologique ou végétarienne dont l’histoire est déjà si riche et si ancienne. »p.125

Cette filiation, nous dit Derrida est

« hégémonique dans tous les domaines dans lesquels la question de l’animal, voire l’animal lui-même, se voient traités : la zoologie, l’éthologie, l’anthropologie, mais d’abord l’ontologie, la maîtrise par le savoir et par la technique (zoo-bio-génétique), mais aussi l’éthique, la politique et le droit. » p.125

En d’autres termes Derrida voudrait soumettre à discussion l’hypothèse selon laquelle

« certaines des pensées de l’animalité, apparemment les moins cartésiennes, les plus hétérogènes au mécanisme de l’animal-machine, appartiennent néanmoins à la filiation du cogito cartésien. » p.81

S’il choisit, parmi d’autres, de citer les discours de Kant, Levinas, Lacan et Heidegger, c’est, dit-il, que :

« je les crois à la fois paradigmatiques, dominants et normatifs. Ils organisent une topologie générale, et même, en un sens un peu nouveau de ce terme, une anthropologie mondiale, une manière pour l’homme d’aujourd’hui de se poser en face de ce qu’il appelle « l’animal » dans ce qu’il appelle « le monde », autant de motifs, l’homme, l’animal, et surtout le monde, que je voudrais en quelque sorte re-problématiser. » p.81

Re-problématiser ce que l’homme appelle le monde. Telle est la proposition de Derrida. Mais comment s’y prendre ? Comment, par le moyen du langage qui serait le propre de l’homme, re-problématiser le propre de l’homme qui le distinguerait de l’animal et qui lui permettrait de concevoir ce qu’il appelle le monde ?

Il faut pour cela peut-être s’appeler Derrida et parler une langue étrangère à toutes les bêtises dites, depuis deux siècles, sur ce que l’homme se permet d’appeler l’animal.

« Comment faire entendre ici une langue ou une musique inouïe, assez inhumaine en quelque sorte, et non pas pour me faire ici le représentant ou l’émancipateur d’une animalité oubliée, ignorée, méconnue, persécutée, chassée, pêchée, sacrifiée, asservie, élevée, parquée, hormonisée, transgénetisée, exploitée, consommée, mangée, domestiquée, mais pour me faire entendre dans une langue qui soit une langue, certes, et non des cris inarticulés, bruits, rugissements, aboiements, miaulements, pépiements insignifiants que tant d’hommes attribuent à l’animal, une langue enfin dont les mots, les concepts, le chant, l’accent, soient assez étrangers à tout ce qui, dans toutes les langues humaines, aura hébergé tant de bêtises sur ledit animal ? » p. 93

Cette langue est celle qui dit « et moi, qui suis-je ? » avec ce petit mot « suis » qui en cache un autre, sans le cacher, qui se déguise et rappelle qu’avant la question de l’être, il y a la question du suivre.

Descartes

C’est dans cette langue « inhumaine », que Derrida nous propose donc, en premier lieu, et avant tout, de revisiter Descartes. Descartes, nous dit Derrida, est véritablement celui qui tranche. Comment tranche-t-il ?

« En tranchant sur la limite animale en tant que limite de la réponse, Descartes répond lui-même, il réplique à l’argumentaire de toute une tradition. » p.119 Car avant Descartes, « Une interminable conversation avait déjà engagé tous ceux qui, de Plutarque (46 – 125) à Porphyre (234 – 305) et à Montaigne (1533-1592), le plus souvent contre Aristote (- 384 – 322) et les stoïciens, n’avaient cessé d’agiter en tous sens les questions que Descartes vient de trancher. » p.118

(Nous ajoutons ici les dates)

Que dit Descartes ? Et qu’est-ce que son animal-machine ? Un raisonnement étonnant : si l’on pouvait fabriquer des machines, des automates, qui ressembleraient en tout et pour tout à des animaux, rien ne nous permettrait de deviner que ces machines ne sont pas de véritables animaux, tandis que si l’on fabriquait des machines qui ressemblaient en tout et pour tout à des hommes, il y aurait deux moyens infaillibles de les distinguer des hommes : d’une part, jamais elles ne pourraient user de la parole pour répondre à tout ce qui se dira en leur présence, comme peuvent le faire même les hommes les plus hébétés, et d’autre part, même si elles pouvaient faire certaines choses aussi bien, sinon mieux que les hommes, elles seraient incapable d’en effectuer d’autres, et ce manque les trahirait. Ces deux moyens permettraient de connaître la différence entre les hommes et les animaux. Descartes en déduit de cette fiction que les animaux, contrairement à l’homme n’ont pas de raison du tout.

Derrida insiste sur l’importance de ces deux critères chez Descartes :

« Il s’agit de deux critères qu’il nous faudra garder en mémoire parce qu’ils vont commander toute la tradition des discours que je voudrais situer plus tard, jusqu’à Heidegger et Lacan : 1) la non-réponse, l’incapacité à répondre, à répondre à nos questions, donc à entendre nos points d’interrogation ; 2) un manque, un défaut, ou un déficit général, une déficience non spécifiée… » p.116

A ces deux critères, Derrida en ajoute un troisième :

« Il s’agit de l’animal théorétique, (…) l’animal tel qu’il est vu, et non l’animal voyant, l’animal en tant que chose observée, l’objet d’un homme qui dit « je », « je suis » ou « nous », « nous sommes ». Descartes en appelle à l’homme qui voit l’animal qui ne le voit pas. » p.116

Descartes, voilà un philosophe qui, s’étonne Derrida,

« Ayant, par fiction, su fabriquer des automates impeccables, conclurait en réalité, d’un jugement, que les animaux sont, en vérité, des automates, des automates en chair et en os. » p.117

« Ce jugement est à la fois une proposition judicative et un verdict, un arrêt concernant l’arrêt de l’animal, la limite sur laquelle celui-ci s’arrête, doit arrêter ou s’arrêter, à savoir le seuil de la réponse…) p.118

Ce jugement, ce verdict de Descartes, met fin à de longs discours « par exemple sur la simple question de la réponse, sur la simple et abyssale question de savoir ce que « répondre » veut dire… » p.119.

Derrida prendra l’exemple de Porphyre :

« A tel moment de son insatiable et merveilleux Péri apokhès, Porphyre insiste sur cette capacité de l’animot à écouter la voix et à y répondre. » p.120

Cette question de la réponse chez Descartes suit le cogito ergo sum, je pense donc je suis.

« Et c’est ce « Je pense » qu’un animal ne saurait énoncer. Pas plus que « je » en général » p. 122

C’est parce que l’animal serait prive du « je » que

« l’animal serait à la fois sans « je pense », sans entendement et sans raison, sans réponse et sans responsabilité. Le « Je pense » qui doit accompagner toutes les représentations, c’est cette autoréférence comme condition de la pensée, comme la pensée même ; et voilà le propre de l’homme, voilà ce dont l’animal serait privé. » p.132

Voilà ce qui fait de l’homme un « animal autobiographique » – autre titre de Derrida – qui a le pouvoir de dire « je » et de se raconter lui-même.

Kant

« Après toutes les critiques qu’a pu soulever la thèse de l’animal-machine au temps des Lumières, lorsque Kant réaffirme la différence de l’animal raisonnable qu’est l’homme, il le fait à partir du « Je ». p.129

Pour Kant, « je », c’est la pensée même. La possibilité de parler à la première personne s’effectue dans toutes les langues humaines, même si celles-ci ne possèdent pas le mot « je »,

« et c’est cette première personne qui fait défaut à la vie animale et la prive radicalement de tout rapport autobiographique à soi. » p.131

« Si Kant crédite les hommes et les langues qui n’ont pas de mot pour dire « je » de ce dont il ne créditera jamais les animaux et leurs systèmes de signes, (…) (c’est) parce que ce « Je » qui est dans la pensée avant d’être dans la langue, ce n’est rien d’autre que la pensée même, le pouvoir de penser, l’entendement qui fait défaut à l’animal. » p.131

Ce pouvoir du « Je », pour Kant, élève l’homme infiniment au-dessus de tous les autres vivants sur terre.

« Cette élévation infinie identifie un sujet, au sens strict, puisque Kant souligne aussitôt après que « Je » signifie l’unité d’une conscience qui reste la même sous toutes ses modifications. » p.129.

Autrement dit, le propre de l’homme serait, selon Kant la conscience de soi, le pouvoir de faire référence à soi, que ne possèderaient pas les animaux.

Derrida conteste : cette question du propre de l’homme est immense et abyssale. Il s’interroge sur ce qui permet d’accorder uniquement à l’homme

« le pouvoir de faire référence à soi, de façon déictique, auto déictique, de tourner au moins virtuellement le doigt vers soi pour dire : c’est moi. » p.132

Pour Derrida, il n’est pas sûr que cette autodeicticité ne soit pas à l’œuvre chez l’animal sous des formes différenciées et complexes, ni que ce pouvoir de dire « je » ne permette de fixer une limite simple et linéaire entre l’homme et l’animal. La question du « je » se déplacerait en effet vers la question de l’ « autre » et ne serait alors ni pure ni rigoureuse.

Derrida analyse alors Kant, qui,

« est bien tenté d’aller assez loin, en un premier temps, dans le sens d’une comparaison entre la société animale et la société humaine. » p.134

Pour Kant, écrit Derrida, il y a d’abord antériorité, et supériorité en puissance, de la société animale sur la société humaine.

« Priorité et supériorité sont seulement renversées quand un affaiblissement (Schwächung) de l’animal le soumet à l’homme, à la domestication qui le rend plus utile à l’homme que la bête sauvage. La socialisation de la culture humaine va de pair avec cet affaiblissement, avec la domestication de la bête apprivoisée, elle n’est pas autre chose que le devenir bétail de la bête. » p.134

Kant compare la société humaine à une ruche d’abeilles avec sa reine.

« …si l’homme n’est pas destiné à faire partie d’un troupeau, comme un animal domestique, sa socialité ressemble (…) à celle d’une ruche d’abeilles. »p.134

La différence serait que

« dans leur multiplicité, les ruches se font une guerre qui, selon Kant, n’est pas comparable aux guerres humaines. Elles déchainent leurs frelons en vue de rester dans un état de nature belliqueux, dans un rapport de ruse, de violence, d’exploitation de la force des autres, alors que la guerre humaine (dont Kant fait en somme implicitement l’éloge, comme souvent) fait passer de l’état de nature sauvage à l’état de société. » p.135

La guerre, dit Kant, fonctionne dans notre espèce comme le besoin de passer de l’état sauvage à l’état social ! Tout cela grâce à un mécanisme de la providence qui prévoirait la finalité de la guerre.

« Ce « machin » providentiel voit d’avance et le mal, et à quoi peut servir le mal. » p.136

Derrida note au passage les contradictions chez Kant

« Comme toujours, et comme c’est la règle quand on parle de l’animal, Kant n’est pas loin de dénier, renier et de contredire ce qu’il dit, fut-ce au sujet de la contradiction. Il en est si près que dans une remarque peu remarquée, dans une lumineuse note en bas de page, il évoque, en évolutionniste, la possibilité qu’un jour, lors d’une « troisième époque », le chimpanzé puisse dire « je pense » et accéder ainsi à l’entendement. » p. 136

« L’intérêt de cette note exceptionnelle est évident. Kant n’y parle plus de l’animal en général, il tient compte d’une différence structurelle entre types d’animaux non humains. » p.138

Cette note, nous dit Derrida, qui devrait inciter les philosophes à « déconstruire » leurs discours habituels sur l’animal, reste néanmoins une simple rêverie sans lendemain dont Kant ne tire aucune conséquence.

« L’animal n’est pas un être raisonnable, puisqu’il est privé du « je pense », condition de l’entendement et de la raison. En tant que tel, privé par là même de liberté et d’autonomie, il ne saurait devenir le sujet de droits et de devoirs, selon cette corrélation du droit et du devoir qui est le propre du sujet comme personne libre. » p.138

« En un mot, et pour aller vite à l’essentiel, ce dont est privé l’animal non raisonnable, avec la subjectivité, c’est ce que Kant appelle la « dignité » (Würde) » p.139

Il en résulte qu’

« il peut y avoir un prix marchand et négociable pour l’animal. »

« D’où la cruauté virtuelle de cette raison pratique » p.139

« Des accents de cruauté marquent déjà le discours de Kant quand il dit la nécessité impérative de sacrifier la sensibilité à la raison morale. Mais cette cruauté sacrificielle peut devenir tellement plus grave, et virtuellement terrible, implacable, féroce, quand il s’agit de l’animal, que certains, dont Adorno, n’ont pas hésité à y dénoncer la pire violence, une sorte de sadisme même. » p.139

Pour Adorno,

« Il s’agirait d’un acte de guerre et d’un mouvement de haine, d’une animosité, comme si une surenchère kantienne envenimait le projet cartésien qui, lui, resterait en somme neutre et indiffèrent, fondamentalement indiffèrent à l’animal-machine.» p.140

Pour Derrida, le projet cartésien est partie intégrante de cette guerre contre l’animal :

« Je n’en crois rien, je crois que le cartésianisme appartient, sous cette indifférence mécaniste, à la tradition judéo-christiano-islamique d’une guerre contre l’animal, d’une guerre sacrificielle aussi vieille que la genèse. (…) cette violence ou cette guerre ont été jusqu’ici, constitutives du projet ou de la possibilité même du savoir technoscientifique dans le processus d’humanisation ou d’appropriation de l’homme par l’homme, y compris dans ses formes éthiques ou religieuses les plus élevées. » P.140

Derrida va très loin dans son propos et ajoute :

« Aucune noblesse éthique ou sentimentale ne doit nous dissimuler cette violence, que les formes connues de l’écologisme ou du végétarisme ne suffisent pas à interrompre, même si elles valent mieux que ce à quoi elles s’opposent. » P.140

Adorno parlera,

« de haine et de détestation voués par le kantien à l’animalité. » p.141

Approfondissant alors le propos d’Adorno, Derrida avance le terme de « fascisation » :

« Rien n’est plus détestable, dit Adorno, plus haïssable, plus odieux (verhasster) à l’homme kantien que le souvenir d’une ressemblance ou d’une affinité entre l’homme et l’animalité. » p.142

Cette animalité interdite de l’homme serait son tabou.

« Adorno va d’un coup très loin : pour un système idéaliste, les animaux jouent virtuellement le même rôle que les Juifs pour un système fasciste, dit-il. » p.143

Derrida continue son questionnement :

« Jusqu’où peut aller cette référence au judaïsme, à la haine idéaliste de l’animal comme haine du juif – qu’on pourrait facilement, selon les schèmes désormais familiers de la même logique, étendre à une certaine haine de la féminité, voire de l’enfance ? »p.144

Et il ajoute :

« Il serait assez facile de montrer que cette violence faite à l’animal est sinon d’essence, du moins à prédominance mâle. »p.144

Derrida cite alors Elisabeth de Fontenay, dans sa préface aux Trois traités pour les animaux de Plutarque, qui après avoir rappelé, après Hannah Arendt, que Kant était l’auteur favori de Eichmann, écrit :

« Manque de chance pour ceux qui n’évoquent la summa injuria (allusion à une zoophilie nazie et au végétarisme hitlérien) que pour mieux se moquer de la pitié envers la souffrance anonyme et muette, il se trouve que de très grands écrivains et penseurs juifs de ce siècle auront été obsédés par la question animale : Kafka, Singer, Canetti, Horkheimer, Adorno. (…) Des victimes de catastrophes historiques ont en effet pressenti dans les animaux d’autres victimes, comparables jusqu’à un certain point à eux-mêmes et aux leurs. » p.145

Derrida s’interrogera alors sur le fait que

« le penseur juif qui passe, sans doute à juste titre, pour le plus soucieux d’éthique et de sainteté en ce siècle, Emmanuel Levinas, n’ait pas fait de l’animal au moins une grande interrogation au cœur de son œuvre. » p.146

Levinas

Malgré de nombreuses divergences, et « même s’il dit du sujet qu’il est avant tout « hôte »(…), même s’il rappelle du sujet qu’il est « otage » p.147, Levinas rejoint ce courant de pensée du sujet humain « qui ne se sent pas regardé par l’animot », sujet humain qui, dans le cas de Levinas, est « visage ».

En effet, nous dit Derrida, Levinas ne reconnait à l’animot

« aucun des traits attribués au visage humain ». p.146

Que dit Levinas du visage, et comment cela lui permet-il d’exclure l’animal de la pensée du sujet dont il est question ici ?

Même si, nous dit Derrida, Levinas infléchit l’héritage cartésien, de façon forte et originale,

« ce sujet de l’éthique, le visage, reste d’abord et seulement un visage humain et fraternel. » p.147

« Si, dans sa nouvelle définition hétéronomique et éthique, le sujet humain est visage, il est hors de question qu’on accorde à l’animal ou à l’animot aucun des traits, des devoirs, des affections, des possibilités reconnues au visage de l’autre. » p.147

Et l’on soulignera la suite :

« Cela pourrait surprendre de la part d’une pensée si « obsédée » (…), si préoccupée par l’obsession de l’autre et de son altérité infinie. Si je suis responsable de l’autre, et devant l’autre, et à la place de l’autre, pour l’autre, l’animal n’est-il pas encore plus autre, plus radicalement autre, si je puis dire, que l’autre en lequel je reconnais mon frère, que l’autre en lequel j’identifie mon semblable ou mon prochain ? » p.148

« Il semble que justement, pour Levinas, l’animot ne soit pas un autre. » p.148

Pour Levinas, écrit Derrida, et nous insistons sur cette phrase :

« L’animal n’a pas de visage, il n’a pas le visage nu qui me regarde et dont je devrais oublier la couleur des yeux » p.148

« L’animal n’a ni un visage ni même une peau, au sens que Levinas nous a appris à donner à ce mot. » p.148

Levinas réserve au visage, au visage de l’autre, le commandement de Dieu : « tu ne tueras point ».

« Or, il faut bien entendre ce qu’interdit le « Tu ne tueras point ». (…) C’est un « tu ne tueras point » qui n’interdit pas de tuer l’animal ; il interdit seulement de tuer le visage, et il n’y a d’ailleurs de meurtre que du visage de l’autre mon prochain, mon frère, l’homme ou l’autre homme. La mise à mort, le sacrifice de l’animal, son exploitation à mort ne sont pas en vérité, dans cette logique, des meurtres. » p.152

Comment Derrida aborde-t-il la question chez Levinas ? Traquer la question de l’animal chez les philosophes permet d’

« accéder à une sorte d’ « architectonique » secrète dans la construction, donc dans la déconstruction d’un dispositif discursif, d’une cohérence, sinon d’un système. » p.147

Il explique :

« On ne comprend un philosophe qu’à bien entendre ce qu’il entend démontrer, et en vérité échoue à démontrer, de la limite entre l’homme et l’animal. » p.147

Derrida poussera en effet Levinas dans ses retranchements et montrera qu’après tout Levinas sera obligé de reconnaître qu’il ne sait pas ce qu’est un « visage ». Quand on l’interroge, Levinas répond qu’il ne sait pas si on peut dire que le serpent a un visage :

« Je ne peux pas dire à quel moment vous avez (ou on a) le droit d’être appelé visage. » p.149

Or, nous dit Derrida, pour Levinas,

« Avoir un visage, c’est pouvoir répondre, dans le « me voici » devant l’autre et pour l’autre, de soi pour l’autre. » p.151

Si Levinas déclare ne pas savoir ou commence le droit d’être appelé visage,

« N’est-ce pas, dès lors, remettre en question toute la légitimité du discours et de l’éthique du « visage » de l’autre, la légitimité et même le sens de toute proposition sur l’altérité de l’autre, sur l’autre comme mon prochain ou mon frère etc… » p.151

Levinas rejoint donc la tradition en question

« Or, selon la tradition que nous suivons à la trace, l’animal, selon Levinas, semble privé de toute possibilité, en vérité de tout pouvoir du « me voici » et de réponse, donc de toute responsabilité. Il n’est personne, et surtout pas une personne. .. » p.154

L’animal, en conséquence, ne meurt pas, puisque la non-réponse, chez Levinas, c’est la non-réponse du visage qui est la mort du visage de l’autre homme. Cette non-réponse chez Levinas, n’est pas le « il ne répond pas » de Descartes, mais « il ne répond plus » du cadavre.

Levinas, Kant et Descartes s’accordent pour « dénier à l’animot tout ce qu’ils accordent à l’homme ». p156 : l’animal ne répond pas, ne peut pas dire « je », donc « je suis », il ne meurt pas, il lui manque cruellement tout ce qui fait le propre de l’homme, et par conséquent, il peut être sacrifié.

Lacan

Lacan, comme Levinas, a d’abord laissé espérer une mutation de l’héritage cartésien, un déplacement de la position traditionnelle qui refuse à l’animal le langage et le pouvoir de faire référence à soi. On espère donc que les choses vont changer,

« notamment quant au concept de communication ou d’information qu’on assigne à ce qu’on appelle l’animal, l’animal en général. » p.164

Pourtant, écrit Derrida, Lacan avance que

« l’animal se caractérise par l’incapacité à feindre de feindre et à effacer ses traces, en quoi il ne saurait être « sujet », c’est-à-dire « sujet du signifiant ». » p.165

Lacan distingue l’anthropologique du zoologique, la pulsion inconsciente de l’homme, de l’instinct et du génétique de l’animal.

« Il n’y a de désir, et donc d’inconscient, que de l’homme, nullement de l’animal, à moins que ce ne soit par l’effet de l’inconscient humain, comme si, par quelque transfert contagieux ou quelque intériorisation muette (…), l’animal, domestique ou dompte, traduisait en lui l’inconscient de l’homme. » p.165

Derrida ajoute :

« Lacan soutient donc (…) que l’animal ne saurait avoir d’inconscient à lui, proprement à lui, si je puis dire et si la logique de cette expression n’était pas ridicule. » p.166

Et Derrida précise :

« La thèse est claire : l’animal n’a ni l’inconscient ni le langage, ni l’autre, sauf par un effet de l’ordre humain, par contagion, par appropriation, par domestication. » p.166

Lacan, après Kant, reprend

« le vieux topos modernisé des abeilles » pour « critiquer la notion courante de langage-signe, par opposition aux « langues humaines ». Quand les abeilles répondent en apparence à un « message », elles ne répondent pas, elles réagissent ; elles ne font qu’obéir à la fixité d’un programme, alors que le sujet humain répond à l’autre, à la question de l’autre. Discours littéralement cartésien. » p.169

Derrida cite alors Lacan sur le langage chez le sujet humain :

« Car la fonction du langage n’y est pas d’informer, mais d’évoquer. Ce que je cherche dans la parole, c’est la réponse de l’autre. Ce qui me constitue comme sujet, c’est ma question. » p.171

Derrida s’intéresse à cette autre distinction : la feinte et la tromperie.

« Distinction nette entre ce dont l’animal est, selon Lacan, bien capable, à savoir la feinte stratégique (suite, poursuite ou persécution – guerrière, prédatrice ou séductrice), et ce dont il est incapable et incapable de témoigner, à savoir la tromperie de la parole dans l’ordre du signifiant et de la Vérité.. » p.175

Lacan

« maintient « l’animal » dans le premier degré de la feinte (feinte sans feinte de feinte) ou, ce qui revient ici au même, au premier degré de la trace.» p. 176

« Tout ce qui est accordé à l’animal lui est concédé au titre des « situations vitales » alors que, serait-on tenté de conclure, l’animal, fut-il chasseur ou gibier, serait incapable d’un rapport authentique à la mort, d’un témoignage de la mortalité aussi essentielle au cœur de la Vérité ou de sa parole. L’animal est un vivant seulement vivant, un vivant immortel, si on peut dire. » p.176

Etre « sujet du signifiant » selon Lacan, c’est donc être capable de feindre la feinte, être sujet assujettissant, être maître, c’est là que commence la parole, tout ce dont l’animal est privé.

« C’est par le pouvoir de feindre la feinte qu’on accède à la Parole, à l’ordre de la Vérité, à l’ordre symbolique, bref à l’ordre humain. » p.180

Pour Derrida,

« le statut de l’affirmation qui refuse la feinte de la feinte à l’animal est de forme simplement dogmatique. »p.183

Difficile, nous dit Derrida de distinguer la feinte de la feinte de la feinte, de distinguer l’inscription de l’effacement de la trace.

Pour mettre un terme au discours de Lacan, Derrida pose les questions qui sont ici tout le propos de L’animal que donc je suis :

« Il ne s’agit pas seulement de demander si on a le droit de refuser tel ou tel pouvoir à l’animal (parole, raison, expérience de la mort, deuil, culture, institution, technique, vêtement, mensonge, feinte de feinte, effacement de la trace, don, rire, pleur, respect, etc. – la liste est nécessairement indéfinie et la plus puissante tradition philosophique dans laquelle nous vivons a refusé tout cela à l’ « animal »). Il s’agit aussi de demander si ce qui s’appelle l’homme a le droit d’attribuer en toute rigueur à l’homme, de s’attribuer, donc, ce qu’il refuse à l’animal… » p.185

Heidegger

La partie sur Heidegger est la retranscription d’un enregistrement d’une réponse improvisée de Derrida, en fin de conférence, sur la question de l’animal chez Heidegger. Derrida n’aurait sûrement pas publié ce discours sans le réécrire, ce n’est donc pas un texte achevé. On y retrouve cependant un fil, qui parfois cède et nous égare car Derrida essaie de « tout » dire, mais la conclusion s’impose quand même : Heidegger, comme Kant, Levinas, Lacan et Descartes, ne remet jamais en question le terme unique d’animal, ni la limite unique qui séparerait l’homme de l’animal.

Heidegger, nous dit Derrida, rejoint Levinas et Lacan concernant la question de l’autre : ce qui manquerait à l’animal, c’est le « en tant que tel » « als Struktur », « l’autre en tant que tel », qui serait réservé à l’homme : Heidegger reste lui aussi, et même si sa première cible est Descartes, «malgré tout, quant à l’animal, profondément cartésien. » p.201

« La question de la tromperie survient au moment où, ayant posé que l’animal n’a pas accès, dans son ouverture au monde, au monde en tant que tel, à l’ « en tant que tel », Heidegger tient à marquer que cet « en tant que tel » ne dépend pas du langage, du logos. Quand on dit en effet que l’animal n’a pas le logos, cela veut dire avant tout, qu’il n’a pas le « en tant que tel » qui fonde le logos. » p.194

Heidegger dit très exactement :

« Le comportement de l’animal n’est jamais une perception de quelque chose en tant que quelque chose. » p.195

Derrida rappelle également que pour Heidegger, l’animal « ne meurt pas », il « crève ». Il a une fin mais ne meurt pas, c’est une différence déterminante entre l’homme et l’animal.

Heidegger, voulant définir l’homme autrement que par la conscience et l’inconscient, la raison, ou le « je », va alors proposer une thèse : l’animal est pauvre en monde (weltarm), tandis que l’homme est configurateur de monde (weltbilden) et la pierre est sans monde (weltlos).

« Une fois de plus, il s’agit évidemment de répondre à la question : « qu’est-ce que l’homme ? ». Et, pour répondre à la question« qu’est-ce que l’homme ? », il faudra répondre à la question : « qu’est-ce que le monde ? » p.199

C’est à partir de la question du sommeil et de la veille, qui se distingue de la question de la conscience et de l’inconscient que Heidegger va aborder cette typologie des étants : pierre, plante, animal, homme.

Derrida cite Heidegger :

« Nous ne disons pas : la pierre dort ou est éveillée. Mais qu’en est-il de la plante ? Ici, nous sommes déjà moins sûr. Il est extrêmement problématique de savoir si la plante dort et cela parce qu’il est problématique de savoir si elle veille. L’animal, nous savons qu’il dort. Mais la question est encore toujours de savoir si ce sommeil est le même que celui de l’homme, et de savoir ce qu’est donc le sommeil en général. » p.203

La question de l’animal chez Heidegger « vient spécifier la question du monde. Et la question du monde appartient, elle-même, à un ensemble de trois questions » : monde, esseulement, finitude, elles-mêmes liées à la question du temps.

L’homme et l’animal, contrairement à la pierre, ont en commun une certaine finitude. « Ils sont mortels tous les deux ». Mais, on l’a vu, l’animal n’est pas fini au même sens que l’homme. Les trois thèses sur le monde s’ensuivent : la pierre est sans monde, l’animal est pauvre en monde, l’homme est configurateur de monde. Mais, nous dit Derrida, Heidegger finit par dire :

« Finalement on ne sait pas ce qu’est le monde ! Au fond, c’est un concept très obscur ! » p.207

Accéder à l’essence de l’animalité, demande de faire la clarté sur la nature vivante du vivant, qui est ce que l’animal a en commun avec l’homme. Le problème est l’essence de l’animalité de l’animal par opposition à l’essence de l’humanité de l’homme. Si ce qui distingue l’animal de la pierre c’est qu’il peut mourir, qu’est-ce qui le distingue de l’homme ? Est-ce le fait que l’animal certes peut mourir, mais ne meurt pas comme l’homme, il finit de vivre?

Si « Le comportement de l’animal n’est jamais une perception de quelque chose en tant que quelque chose. » p.195 , le mourir de l’animal ne serait pas alors mourir « en tant que tel. » Bien entendu, et pour faire le lien avec le propos de Derrida dans L’animal que donc je suis, avancer que l’animal ne meurt pas comme l’homme ouvre grand les portes aux violences dont il est question, à l’assujettissement de l’animal par l’homme, au sacrifice, à l’abattage industriel, à l’expérimentation sur l’animal vivant et à tout ce que l’homme, depuis Adam, se donne le droit de faire, de dire, et d’inventer, au nom du « propre de l’homme ».

Pour conclure : suivons Derrida !

A son titre L’animal que donc je suis, Derrida ajoute, entre parenthèses : « (à suivre) ». Qu’aurait-il dit de plus ? N’a-t-il pas déjà tout dit de ce qui est dénié et qui s’accélère à un rythme phénoménal depuis deux siècles, et que toute une tradition philosophique moderne initiée par Descartes ne questionne pas : la violence inouïe faite aux animaux, que l’homme refuse de voir, tellement un tableau réaliste en serait insoutenable.

Derrida ne nous demande-t-il pas tout simplement de le suivre ? De rompre, après lui, avec cette dénégation, cet aveuglement, que nous n’avons plus le droit d’ignorer, et qu’il est de notre devoir, de notre responsabilité, de dénoncer. Réactualisons le chantier de la problématique philosophique de l’animal, suivons Derrida, et reprenons avec Chinua Achebe le proverbe africain : « Tant que les lions n’auront pas leurs propres historiens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur ». L’histoire de l’animal, depuis Adam, depuis que l’homme se raconte des histoires, est racontée par ce même homme qui ne s’est jamais vu être vu par l’animal, par celui qui se donne le droit de raconter et de s’accorder ce qu’il refuse à l’animal. Suivons Derrida comme il nous le demande et regardons enfin en face, les yeux dans les yeux, le sort pathétique que nous réservons, à l’échelle mondiale, à cette multitude de vivants que Derrida appelle « l’animot ».

P.Mathex 28/06/13