PEAU D’ÂME de Catherine Pozzi

Peau d’âme est un essai philosophique de Catherine Pozzi, publié pour la première fois en 1935 aux éditions Correa, un an après le décès de son auteure.

Grâce aux merveilleuses éditions Vagabonde, nous redécouvrons aujourd’hui ce texte éblouissant, résultat du travail impressionnant de la très grande poétesse que fut Catherine Pozzi.

Références et remerciements

- Peau d’âme de Catherine Pozzi, éditions Vagabonde, 2023

- Agnès de C.K, Paris, 1927, NRF, Gallica

- Catherine Pozzi, Journal de jeunesse (JJ), 1893-1906, éditions Verdier, 1995

- Catherine Pozzi, Journal (J), 1913-1934, Editions Claire Paulhan, 1997, Phébus libretto, 2005

- Correspondance avec Jean Paulhan, éditions Claire Paulhan, 1999

- Catherine Pozzi, Paul Valéry, La flamme et la cendre, Correspondance, éditions Gallimard, 2006

- L’élégance et le chaos, Correspondance de Catherine Pozzi, éditions Non Lieu, 2011

- Correspondance 1924-1925 avec Rainer Maria Rilke, éditions de la Différence, 1990

- Eurêka d’Edgar A. Poe, introduction de Paul Valéry, éditions d’Art Edouard Pelletan, 1923

- Universal consciousness as foundational field: A theoretical bridge between quantum physics and non-dual philosophy | AIP Advances | AIP Publishing

Qui était Catherine Pozzi ?

Catherine Pozzi (1882-1934), poétesse, femme de lettres raffinée et brillante intellectuelle, était parisienne, comme Flora Tristan, et comme Léon Frapié son contemporain. Mais la comparaison s’arrête là. Catherine Pozzi n’a pas travaillé comme ouvrière chez un artisan du quartier Maubert, encore moins été institutrice à Ménilmontant comme l’épouse de Léon Frapié. Catherine Pozzi n’a sans aucun doute jamais mis les pieds du côté de Ménilmontant.

Elle est née 10 place Vendôme, dans une famille la haute bourgeoisie qu’elle décrit dans son journal de jeunesse, à l’âge de 15 ans :

« Nous sommes des gens du monde, des gens chics. Le salon de Madame Pozzi est un des plus brillants de Paris. Nous habitons un appartement, place Vendôme, qui a un loyer de 17000 francs, nous avons 7 domestiques : deux femmes de chambre, une bonne allemande, une nourrice (pour Jacques), une cuisinière, un valet de pied et un maître d’hotel ; nous avons une voiture et trois chevaux que nous louons à l’année… » JJ. p.131 16/02/1898

On pourrait imaginer que la haute société privilégiée, à laquelle elle appartient, lui a grand ouvert les portes du succès. Elle a, sans aucun doute, eu la chance de pratiquer les sports les plus inimaginables – ski, voile, tennis, équitation, danse – et fréquenté les personnalités littéraires et scientifiques les plus érudites de l’époque dans le salon de sa mère. Mais le privilège s’est arrêté là. Catherine Pozzi, assoiffée de connaissances, passionnée par les sciences, en particulier la physique, se voit interdite d’études, car son père, le docteur Samuel Pozzi, brillant gynécologue et séducteur mondain, était fermement opposé à l’accession des femmes aux études supérieures. Tandis que son frère Jean poursuit ses études, Catherine Pozzi, dont la soif d’apprendre est insatiable, ressent une immense frustration qui l’accompagnera toute sa vie. Préparer son baccalauréat en autodidacte devient alors une obsession, afin de pouvoir entrer à l’université malgré l’interdit, et acquérir les connaissances scientifiques qui lui sont indispensables pour mener à bien le travail de sa vie, soit la rédaction et l’achèvement de son essai Peau d’âme.

Cette intense quête intellectuelle a malheureusement été freinée par une autre frustration, encore plus terrible, car accompagnée de souffrances physiques phénoménales, celle de la maladie qui l’ a handicapée au point de l’obliger à rester alitée, frôlant la mort, et à se retirer de la société, sans voix, à de nombreuses reprises pendant de très longs mois de sa vie. Catherine Pozzi souffre de crises d’asthme et de la tuberculose. Son corps, après avoir été le corps agile d’une jeune femme souple et sportive, devient très vite le siège d’une souffrance continue, que seule la morphine peut soulager un peu. Dans son journal, le 14 mars 1931, elle écrit, puis le répète dans une lettre à J. Maritain : « Je suis un des point singuliers par où la souffrance de la planète rayonne. » J. p.609, Lettre à J.M 20/03/31

En juillet 1924, à l’âge de 41 ans, elle écrivait déjà à Rainer Maria Rilke : « C’est mon espèce de corps qui m’a empêchée de répondre plus tôt à votre lettre si amicale. Cet autre moi qui a été si heureux de vivre, me rend l’existence lourde à présent. »

Mais ce corps qui très vite l’abandonne, tient la plume qui la libère de ses souffrances. En juin 1930, quatre ans avant sa mort, elle écrit :

« Maintenant, mon corps est entièrement « passé » : les membres qui furent danse, les muscles qui furent galop, les nerfs qui furent décision instante…Le cadavre tient une plume. Par la plume danse la liberté. » J p. 575 03/06/30

Catherine Pozzi vit entre les beaux quartiers de Paris, Place Vendôme, avenue d’Iéna, rue de Longchamp, et le magnifique domaine de la Graulet, près de Bergerac, qu’elle retrouve avec bonheur pendant les vacances puis à chaque fois que la maladie l’oblige à s’éloigner du froid et de la pollution parisiens. Elle séjourne également à Montpellier avec sa mère et à Vence. Si son frère Jean fait carrière dans la diplomatie, son petit frère Jacques souffre dès l’adolescence de troubles mentaux, et sera interné dans divers établissements psychiatriques. Sa mère, Thérèse Pozzi, riche héritière, qu’elle adore et dont elle reste très proche tout au long de sa vie, tient un salon très réputé et gère les affaires familiales, tandis que son père, esthète raffiné, mène sa brillante carrière médicale et multiplie les conquêtes féminines. Les disputes sont nombreuses entre ses parents qui finissent par vivre séparément. Présentée par le beau monde comme l’épouse effacée de Samuel Pozzi, Thérèse Pozzi est en réalité une mère attentionnée, submergée par la tristesse et l’inquiétude lorsque qu’elle voit sa fille Catherine clouée au lit par la maladie, accablée de souffrances, mais aussi dévouée toute sa vie au bien-être de son fils Jacques gravement malade.

Catherine Pozzi se marie en 1909 avec Edouard Bourdet qui deviendra un auteur de théâtre à succès. Le mariage est une nouvelle déception. Leur fils Claude Bourdet naît un an plus tard. Suit un divorce compliqué.

Les années de guerre 1914-1918 sont très dures, marquées par la maladie, les tentatives d’aider son père à l’hôpital à Paris puis à Bergerac, la mort d’un homme qu’elle aimait, André Fernet, dont elle ne se remettra pas, et finalement la mort de son père assassiné.

Catherine Pozzi prépare alors seule et déterminée les épreuves du baccalauréat. Ce n’est qu’en 1927, à l’âge de 45 ans qu’elle obtient le sésame qui lui ouvre enfin les portes de la faculté des sciences, qu’elle fréquente alors assidûment.

Sa rencontre avec Paul Valéry en 1920 est un véritable coup de foudre intellectuel, et le début d’une liaison amoureuse de huit années, difficilement cachée – nouvelle frustration pour Catherine Pozzi qui devait rester dans l’ombre du célèbre poète, marié, père de famille, et adulé par la haute société française.

En plus de quelques très beaux poèmes, elle écrit également une nouvelle autobiographique intitulée Agnès, qu’elle accepte de publier, anonymement, avec l’aide de Paul Valéry, en 1927. Malheureusement pour elle, publier à son nom révèlerait leur liaison ! Le résultat est qu’Agnès, qui est un succès, est attribué à Paul Valéry. Catherine Pozzi n’est pas étonnée, elle avait justement décidé de publier après « avoir lu sur un cahier de Valéry une version « arrangée » de mon travail qu’il allait publier un jour. » J. 21/04/27 p.395 C’est pour ne pas revivre l’expérience humiliante de voir son travail attribué à Paul Valéry, « Non, ne plus voir cela. » J 31/01/32 p. 630 qu’elle refusera de publier de son vivant l’essai philosophique auquel elle consacre sa vie : Peau d’âme.

La lecture de son journal permet de comprendre le cheminement de sa pensée : « Vivre c’est regarder, comprendre et recréer. » Peau d’Âme p.57

Sa grande sensibilité ne s’est pas seulement révélée au travers de son œuvre littéraire, Catherine Pozzi excellait dans tous les arts. Elle est non seulement une musicienne talentueuse, élève de la pianiste Marie Jaëll, à qui elle consacrera un article élogieux, mais, de manière inattendue pour une parisenne, elle est une extraordinaire danseuse flamenca !

Dans son journal de jeunesse, elle raconte :

« Un soir chez les Leroy-Dupré. On m’a fait venir pour danser le tango. On me drape dans un châle de Sevilla, on me « champagne », tous frappent leurs paumes en cadence, Lauth, le peintre, me chante d’abord, pour éveiller la gitane en moi, des chants de là-bas, en grattant sa guitare…Nous nous regardons dans les yeux, longtemps, et puis je danse – et la gitane s’éveille, mon corps s’éveille – et Lauth me parle et je ne sais plus ce qu’il dit… » JJ p.224-225 10/01/04

En 1928, après avoir assisté à un spectacle de la danseuse de flamenco La Argentina, elle se souvient :

« Hier les danses d’Argentina, les mêmes que les danses que je dansais. En cherchant à définir quelle chose j’avais jamais fait mieux que personne, je n’ai trouvé que celles-ci, ces danses.

J’avais vingt ans, ce n’était pas convenable. On ne se faisait pas spectacle comme aujourd’hui : je ne dansais que « strictly private ». Un soir à Pau, j’avais emmené des guitaristes dans le salon de grand-mère, pour danser devant un couple anglais qui se chauffait à ces grâces…Le guitariste, à la fin du soir, et son compliment : « Senorita, j’ai joué pour les meilleures danseuses d’Espagne, aux Amériques, mais jamais pour meilleure que vous. » Et certainement, personne ne m’a fait un plus beau compliment que cet homme qui doit être mort. » J p.471 02/07/28

Plus tard, elle se souvient encore :

« C’était l’époque où, l’âme piaffant en forme de jeune bête baptisée par l’esprit, je remplissais un salon à moi toute seule, et dansais sur ces musiques d’Espagne. » J p.681 27-28/01/34

Elle ressent la même émotion après avoir assisté à un spectacle de Joséphine Baker :

« Baker danse avec une gaité inexhaustible, comme j’aimais tant danser, avec l’invention instantanée de l’âme au corps. Et le corps si prompt à se faire mouvement et le mouvement si juste, cette mulâtresse est soudain devant moi l’intelligence, et devant ces Européens assis. » J p.408 14/07/27

Son rapport au sensible, à l’art, à la compréhension, passe par le corps :

« …la danse et le chant sont où existe l’infini, l’esprit. Que si les idées ne dansent pas, c’est qu’elles sont encore trop bas. » . J p.663

Son corps autrefois si souple, devenu si souffrant, Catherine Pozzi en prendra soin toute sa vie, le parant de robes élégantes qu’elle porte avec bonheur. Passionnée de Haute couture, elle écrit : « Les robes me font plaisir comme à d’autres les tableaux. »p. 696 04/10/34

Dans son journal, elle mentionne et décrit systématiquement ses tenues :

« La robe, exercice de volonté, présence du divin dans le détail… » J p.579 19/08/30

Lorsqu’elle rencontre Paul Valéry, elle écrit :« J’avais une robe grecque de Vionnet : tunique noire, sans rien, et cent mille francs de perles. » : J p.144 28/06/20

« Je me souviens de toutes mes robes : Creed, Paquin, Doucet…Une fortune sur le dos… » . p.694 09/09/34

Ses robes viennent aussi de chez Chéruit, Lelong, Chanel,Maggy Rouff :

« Robe bleue », « Robe crêpe marocain fauve » , « Robe beige sous manteau noir à grand col beige blond », « tout satin noir et collerette blanche »

Peu avant sa mort elle écrit :

« …je comprends que, pour moi, création de robe = pureté. C’est cette folie de pureté qui a dominé ma vie, qui me donne l’attention fascinée par la robe jamais faite encore, la robe qui n’a pas d’habitudes, la robe inhumaine. » J p.698 25/10/34

La maladie l’emporte en 1934, elle a 52 ans.

Que nous dit Catherine Pozzi de Peau d’âme dans son journal et sa correspondance ?

Avant d’entrer dans le texte de Peau d’âme, questionnons Catherine Pozzi, afin de comprendre sa démarche, la nécessité qui l’anime, la place que tient ce texte dans sa vie. Son journal et sa correspondance abondent de notes et réflexions sur son travail, dont elle essaie de formuler l’ambition et la philosophie, aussi bien pour elle-même que pour ses divers correspondants.

L’écriture de ce que sera Peau d’âme la libère de « cet autre moi » – son corps malade et pesant qui l’enchaîne. Le texte prend dès 1915 le nom de « traité de la liberté » : de Libertate. Libérée de son corps physique, mais pas uniquement : lorsque l’on conçoit l’incommensurable frustration que lui a causé l’interdiction d’étudier, Peau d’âme, résultat de son long travail de recherche, véritable acte de résistance, l’a délivrée de ce père, Samuel Pozzi, qui a tenté de la déposséder de son droit d’accès aux connaissances scientifiques indispensables à sa quête intellectuelle.

On comprends alors clairement les changement de titres du texte, De libertate devient Le corps de l’âme en 1929, libre du corps physique dont elle ne veut plus, puis, plus précisément, Peau d’âme, clin d’œil appuyé au conte de Perrault, qui lui permet de rire enfin à la barbe de ce père, scientifique séducteur et sûr de lui, qu’elle avait tant admiré pendant sa jeunesse. Catherine Pozzi a bravé et vaincu l’interdit, et dès 1915, commencé à rédiger son texte.

En mars 1918, elle écrit dans son journal : « Qu’est-ce que je vais donner au monde ? »

« Une philosophie, dont le De Libertate est l’ébauche. » J p.110

Quelques mois plus tard, le Dr. Pozzi est assassiné par un patient fou mécontent de son intervention chirurgicale. Catherine Pozzi a 36 ans et ne cessera plus les études : « Pour le De Libertate, il me faut de la physique et de la chimie »J p.119 23/08/1919

En 1929 : « Il a des moments où j’ai la certitude que ma fonction nécessaire et mon emploi seraient de constituer une théologie à partir des sciences physiques. » J p.527 07/04/29

Le texte prend forme et corps, Catherine Pozzi s’en revêt avec délice : «Ce matin, l’or pur. Le corps de l’Âme est mon soleil : ici toutes les robes de mon rêve. Ici l’amusement et la trêve et ma santé. Je commence, légère, à marcher dans mon univers. L’autre, celui de mon vrai corps, je le hais, il est toute douleur, instante dépossession. » J p.546 27/11/29

En 1930 elle précise sa pensée : « Je sais à présent que j’écris la philosophie de la physique. Quelque simples que soient mes mots, ils impliquent les travaux de Planck, de Bohr, de Broglie. Une certaine conception de l’énergie radiante, il faut l’avoir ou ne rien sentir ici. »J p.585 29/10/30

Elle déclare que ce texte- qu’elle place au-dessus de tout, mais dont elle doute souvent – et sa vie, sont inséparables : « Il y a des instants très courts où je crois que j’écris un livre qui les délivrera tous. L’état de Nietszche au-dessus de Gênes… Il y a des instants constants où je crois que personne ne le considérera …Pourquoi est-ce donc que je passe ma vie à le penser ? Parce que ma vie fleurit pour cela. Ce livre et ma vie sont tels qu’il ne m’est plus possible de les séparer. » J p.590 14/11/30

Mais Peau d’Âme n’est pas un simple essai philosophique. Peau d’Âme est un conte, et plus encore, c’est long poème dont la forme glorifie les idées, les fait scintiller, leur ouvre la danse. Catherine Pozzi écrit toujours dans son journal : « Que PEAU D’ÂME soit un poème, je sais… » J p.663

« Ces pensées si claires pour moi, qui ne voulaient pas se laisser mettre en bouquet….(…) Il faut – je sens qu’il faut – qu’elles aient une relation rythmée, qu’elles suivent un « contour ». J p.629 22/01/32

En 1933 elle écrit encore : « Si je suis sûre d’une chose, c’est que Peau d’âme a une forme. » J p.662 14/07/33

La forme est indispensable pour que les idées s’élèvent et dansent. C’est bien cette « forme » qui, pense-t-elle, fera obstacle à sa lecture auprès du public intellectuel. Pour son ami le philosopheJacques Maritain, dont elle se sent pourtant si proche, « les idées n’ont pas besoin de forme en philosophie » J p. 662

Dans leur correspondance, elle lui présente justement le texte comme un « conte sans fée » que malheureusement nul ne pourra comprendre. Lettre Maritain : p.111 22/02/33

Jacques Maritain lui répond :: « Le paradoxe de votre travail est que vous voulez exposer en langage enfantin (donc réaliste) les ultimes résultats d’une science supérieurement raffinée… » p.113 avril 1933

C’est bien ce qui désespère Catherine Pozzi : qui comprendra son travail ? Comment sera-t-il reçu ? : « Réveil désespéré car hier soir, j’ai relu Peau d’Âme et trouvé aux autres, au-tout-le-monde-lecteur, incompréhensible. »J p.628 16/01/32

En 1920 déjà, elle montre le texte à Gaston Morin, Professeur de droit amoureux d’elle : « Le lendemain matin, il me l’a rendu avec les compliments enthousiastes que j’attendais de son désir de me plaire.(…) Jamais il ne m’en a reparlé. »

« Pour cet ami, tu n’es qu’une femme. » J p. 127 25/02/20

Elle sait que l’élite scientifique et lettrée qu’elle espère atteindre ne comprendra pas plus son travail que le grand public, et qu’on lui reprochera non seulement la forme choisie, mais le fait d’être une femme, de plus sans titre, ce qui dans le monde intellectuel est un obstacle infranchissable. Elle écrit à jacques Maritain :

« Comprenez-vous, Jacques, que je trouve mon destin dur ? Il a plu à Dieu de faire découvrir quelques lois extraordinaires de la vie par moi, par moi, qui n’ai aucun titre à les présenter(…) sachant qu’on me haïrait de les dire et qu’on les ignorerait parce que c’est moi qui les dis. » Lettre Maritain : p.111 22/02/33

Dans son journal, en 1927 elle parle du titre de son livre, De Libertate, « qui faisait rire Bourges si gentiment…car on ne peut tout de même pas écrire un traité de la liberté quand on aime tant les jolies robes et qu’on n’est pas docteur ! » Jp.380 10/01/27

En 1930 elle se désole : « J’enverrai mon livre à De Broglie, hélas, qui ne l’ouvrira pas. J’écris un livre trop technique pour ce qu’il est simple, trop enfantin pour ce qu’il est savant. » J p.585

Elle cite Katherine Mansfield et écrit que son livre sera « pour les intellectuels comme disait K.Mans. de ses œuvres : « A new Primer for infant readers » J p.630 . Qu’elle traduit en exergue dans Peau d’âme : « Ils diront : c’est un ABC pour lecteurs infantiles… » p.29.

Pour toutes ces raisons, elle réfléchit à le ré-écrire : « Je suis un champ que des idées retournent…Le sentiment aussi qu’il va probablement falloir recommencer le livre m’écrasait : ces 27 pages – ce chant léger – faites de sang. Car puis-je conserver ce ton vraiment puéril ? Je le compare à la gravité, à la nouveauté du message. C’est un livre pour Alcan, hélas. »J p.632 17/02/32

Le livre de Catherine Pozzi, essai philosophique et scientifique, paré de soie, de poésie, de pure beauté, est illisible, pense-t-elle. Le ton n’est pourtant pas puéril comme elle le dit, mais humoristique et sérieux à la fois. Elle apostrophe les scientifiques de l’époque sans les ménager, et cela est très risqué venant d’une femme sans diplôme comme elle se décrit elle-même. Qui la prendra donc au sérieux ?

En 1933, elle écrit à Jacques Maritain : « Cela doit s’appeler peau d’Âme (…) Je ne connais que trois qui peuvent l’entendre : Vous, Claude Bourdet, Paul Valéry. (lettre à J. Maritain p.111 22/02/33 )

Mais depuis longtemps elle pense que seul Paul Valéry peut le comprendre :

« Ou il a compris le De Libertate, ou non. S’il ne l’a pas compris, pour qui l’écrire ? Car pas un au monde, s’il ne l’entend, ne l’entendrait. »J p.147 12/07/20

Il est clair que les échanges entre Catherine Pozzi et Paul Valéry furent d’une immense richesse intellectuelle qui les comblait tous les deux, les stimulait, et dont ils se nourrissaient réciproquement. Catherine Pozzi savait que Paul Valéry serait hautement sensible à son travail, mais leur relation restait trop déséquilibrée. A la première lecture, le grand poète adulé ignore le texte qu’elle lui soumet avec confiance, à la deuxième lecture, elle réalise qu’ il s’en inspire au point qu’elle retrouve avec stupeur ses propres idées dans la préface qu’il écrit à l’Euréka de Edgar Allan Poe, traduit en français par Baudelaire.

« Et voici ! Le livre qui doit être l’œuvre de ma vie, j’en ai vu l’idée en juillet 1915 et j’en ai écrit l’essentiel en novembre 1915 . (…) L’hiver de 1921, ou plutôt en décembre 1920, j’en ai parlé à P.V. Mais c’est en juillet de cette année, à Paris, que je lui ai mis toutes les feuilles du début entre les mains. Et c’est en septembre qu’il commence la préface d’Eurêka… » J p.269 10/10/22

Catherine Pozzi a raison, Paul Valéry a pillé son travail, mais comment pouvait-il en être autrement ? Le célèbre poète, qui publiait sans cesse, ne pouvait pas ne pas s’inspirer du génie de Catherine Pozzi qui, elle, de son côté, restait inconnue, non reconnue, non publiée.

L’Eureka d’Edgar Poe est justement un long poème qui chante les lois physiques de l’univers. Catherine Pozzi s’en inspire indiscutablement pour son Peau d’âme et le cite en exergue. Elle et Paul Valéry, dit-elle, cherchent « un art qui soit nécessaire », opposant leur travaux réciproques aux romans d’Henri et Marie de Régnier. J p.314 05/01/24

Pour Paul Valéry, dit-elle, « ce qui a une forme ne se copie pas, ne se traduit (=vole) pas. Il disait que le roman est une genre inférieur car on peut y ajouter ou retrancher, on peut le faire passer dans une autre langue…» J p.662 14/07/33

Lorsqu’elle relit et annote les carnets que Paul Valéry lui confie, elle réalise que leurs idées sont tellement proches qu’elle ne pourra jamais publier son propre travail sans qu’on l’accuse de l’avoir elle-même pillé : « J’ai repris le De Libertate, dont tout l’essentiel, écrit en 1915, me suit en voyage et n’est jamais terminé. Je pense que je puis finir cet hiver. Et je le dois, je le veux. Il faut que je le finisse avant que de posséder les papiers que P.V. doit me léguer. L’on pourrait croire que j’ai pillé son œuvre tant certains de nos problèmes sont voisins. Et, si l’on ne le croit – tant nos réponses sont différentes – la tache de mettre au net son œuvre à lui me prendra tout le temps que j’aurais pu consacrer à moi-même. » J p.277 21/01/23

Lorsque Paul Valéry lui parle de sa théorie du présent, elle écrit : « N’est-ce pas là tout mon livre ? Le présent, dans le De Libertate , c’est l’addition du Passé et de la sensation donnée (l’addition des expériences passées à l’expérience donnée). J’étais toute seule quand j’écrivais cela en 1915. Pourquoi ai-je douté ? Pourquoi ai-je pensé qu’on ne me comprendrait pas ? Pourquoi n’ai-je pas imprimé ces choses ?

Il me sera donné d’éditer les livres de mon ami qui font le mien impossible. » J p.314 05/01/24

Catherine Pozzi ne désire cependant pas publier son livre de son vivant, alors que l’éditeur Jean Paulhan le lui réclame : « Ce livre, je le sens bien ce soir que je crains de le donner aux gens de mon vivant. Ils sont : a) trop bêtes, b) trop méchants… » 31/01/1932 J p.630

Elle sait qu’elle ne le publiera ni peut-être ne le finira de son vivant, mais elle sait qu’il sera publié à sa mort. C’est son fils Claude, dont elle a toujours été très proche, comme elle l’était elle-même avec sa propre mère, qui s’en occupera.

« J’ai pu reprendre le De Libertate, le Corps de l’Âme, Peau d’Âme(…). Je vois avec étonnement que cela se tient. Le livre est plus qu’à demi fait. Immense paix, espoir, santé. Cela pourrait être publié : j’en charge Claude. » J p.618 06/09/31

Que nous dit Catherine Pozzi des idées qui sont les siennes, des découvertes qu’elle offre au monde, sous la forme de ce conte scientifique ?

En 1927, elle explique :« Je veux, du fatras de papiers qui sont le De Libertate, faire paraître les deux idées de 1915, qui sont probablement les seules que je sois capable de donner à la vie.

Celle de la somme (l’intégrale) de sensations qui constitue la sensibilité, à ce point absolu qu’il n’y a pas de vie sans elle, qu’il n’y a pas de sensation sans elle, que sentir, c’est ajouter cette somme à l’unité présente ( à l’expérience présente) et rien d’autre. Le passé existant en acte dans le présent : non origine, mais être.

Celle du cas (impossible, mais à quoi tendaient les saints, les sages) de cette somme (l’intégrale qui est péché d’origine, qui est l’hérédité) enlevée ; que serait l’individu alors ? Que seraient les individus, les mois seraient-ils indifférenciés ? » J p.412 09/08/27

En 1929 : « Il n’y a pas de mouvement qui n’ait été d’abord reçu (il n’y a pas d’origine absolue), le vivant est mû par la radiation transformée, aussi nécessaire, que le moteur par le carburant ; toute la différence, la seule, c’est que le vivant est capable de réserver une partie de l’énergie qui lui vient d’ailleurs, quand le non-vivant la restitue sans retard .Dans ce retard possible est le secret, c’est de ce retard qu’est sorti notre monde…Le vivant, c’est un condensateur…C’est une mécanique d’accumulation spontanée…Il faut trouver la loi de sa capacité »J p.542 18/09/29

Elle le répète en 1933, moins d’un an avant sa mort :« …aucun être ne sent pour la première fois. Cette observation est absolument sans exception. Il faut donc la considérer comme un des facteurs de la solution. Or, de son fait, se déduit immédiatement un autre fait, également acquis : l’existence d’une somme de sensations permanente, héréditaire, croissante. Cette somme ne peut pas ne pas jouer un rôle dans le phénomène de sentir : quel ? La physique s’impose avec tant de force et ses réponses sont si pertinentes qu’il n’ y a pas moyen de les négliger. » J p.670 09/11/33

Son journal fait effectivement partie de son atelier de travail. Catherine Pozzi y donne à son futur lecteur des pistes pour comprendre Peau d’âme. C’est ce que nous nous efforçons ici-même de faire :

« Ce cahier serait confus pour d’autres. S’il faut qu’ils en tirent quelque chose un jour, ils devront le copier en isolant ce qui est journal de ce qui est travail. Et le travail n’est qu’un brouillon, n’est qu’une préparation de ce que, moi, je dactylographiais. Je suis sans espoir d’en sortir : j’ai commencé cela en poème, et me trouve devant des précisions qui impliquent ces connaissances que les lecteurs n’ont pas.. » J p.631 10/02/32

Mais la maladie l’épuise et la mort la guette. Une idée l’obsède : « Je vais mourir n’ayant pas fini, et Claude ne saura que faire, ni s’il faut publier ces soixante et quelques pages, ni s’il faut y ajouter des notes prises dans mes cahiers, ni s’il faut un commentaire, ni s’il n’en faut pas. .. » J p.665 25/07/33

« Je commence à croire aujourd’hui- c’est la première fois- que je ne mourrai que quand le livre sera fini. Mais il est près de finir. » J p.568 10/05/30

(…) Maintenant le livre me conduit. Peut-être mourrai-je le soir du jour où je l’aurai fini ? Mourrai en laissant un fruit fait de toutes mes forces que personne ne mangera. Et l’important est-il que les forces aient été exprimées ?

Lorsqu’elle se sent découragée par la maladie, elle écrit à Jacques Maritain : « Il est bien vrai que le mal physique continu m’avait déjà séparée de beaucoup de choses : mais je formais un « je », qui avait ses but. L’idée seule de « mon » œuvre que je construisais, dessinait en quelque façon ma personne ; certaines connaissances me semblaient particulières à moi. Je n’y tiens plus. Le devoir que j’apercevais clairement et croyais le mien : écrire certaines choses de certaine façon, s’est dissous, a été bu comme un nuage par le soleil énorme de la mort. Rien de ce qui m’était unique, n’a plus de valeur. »L . Maritain : p.103 29/03/32

En juillet 1934, sentant la mort proche, elle écrit à Raissa Maritain qu’elle espère par son texte « démontrer l’âme », l’âme sur laquelle, dira-t-elle dans Peau d’Âme, avoir véritablement bûté, alors qu’elle ne la cherchait pas : « Vous savez que je suis d’accord avec votre philosophie. Mais je n’atteins Dieu que par la science absolument. Et s’Il me donnait de poursuivre cet écrasant labeur et enfantin, qui se sert des mouvements périodiques, des spectre d’absorption, et de faits tout éloignés de l’âme à ce qu’on croit, pour la démontrer – je sais que je trouverai au terme l’illumination et la joie, même si mon conte n’a pas de lecteur. » Lettre à Raïssa M. p.127 24/07/34

Dix-huit jours avant sa mort, accablée de souffrances, Catherine Pozzi ne pense plus qu’à Peau d’Âme. Elle écrit : « Je ne puis comprendre que Dieu ne me donne pas assez de temps pour finir un livre qui manifestait aux humains la vérité ancienne dans l’intelligence d’aujourd’hui. Rien de cela ne va exister. On publiera Peau d’Âme, petite curiosité littéraire, rien de plus. »Jp.701 14-15/11/34

Quatre-vingt-dix ans après sa première publication, entrons dans le texte de Catherine Pozzi.

Peau d’Âme

Peau d’âme est un élégant essai d’une centaine de pages, qui, à la lumière, et parfois contredisant les recherches et découvertes scientifiques de l’époque, interroge, argumente et tente de répondre au questionnement de l’auteure : qu’est-ce que sentir ?

Tout en finesse, avec humour, Catherine Pozzi annonce à son lecteur : Peau d’âme est un « conte » , « qui n’a été écrit par personne » p.24, qui « semble embrouiller une question simple » p.42, et qui s’arrête quand il cherche son chemin, un « conte de fée » qui fixe ses conditions p. 49, un « conte » qui « a un bon bout, à ne pas lâcher » p.77, où rester, « avec dignité » p.100, pour comprendre. Comprendre n’est pas donné, il faut se laisser porter par sa poésie, car Peau d’âme n’est pas un simple conte, c’est un « conte en demi-vers » p. 16, autrement dit, un étonnant poème : « Un seul jour serait de l’eau claire, mais en lui l’univers perdu s’est confondu : l’eau est suave, ou bien amère… Aujourd’hui ! je te nomme « Hier » et je te parle en vers. » p.37« Il y a l’univers grains de messieurs Langevin, Einstein, et l’univers musicien. Tout le monde l’aime mieux, l’univers deux…Faut-il le tenir pour un rêve ? Je rêve sucré, je rêve do dièse, la bémol ; je rêve vert. » p.56

Ce poème extraordinaire, que Catherine Pozzi nous présente comme « une bouteille à l’eau » n’est pas moins qu’ « un secret du monde en cinq cents mots » p.119, ce qu’elle annonçait dans son journal, et comme tout conte, il chemine subtilement vers son dénouement : « Le lieu de départ est « l’excitant ». Le lieu d’arrivée : expliquer « je sens » » p.77

Cependant « expliquer je sens » ne se fait pas sans rencontrer d’obstacle ni sans grande inquiétude : « Au bout de ce chemin était la mort : on ne sentait plus » p.43

Qu’est-ce que sentir ? questionne donc Peau d’âme. Les conditions requises sont d’une part un objet, l’univers, qui envoie du signe, et d’autre part JE. Mais JE ne reçois le signe – l’excitant – que si J’ai déjà reçu du signe précédent, par hérédité. JE reçois le signe par résonnance. Gentiment ironique, Catherine Pozzi critique les scientifiques de l’époque qui pensent avoir démontré que l’intensité du signe permet la sensation, ce qui est faux, dit-elle.

Il faut bien comprendre que JE n’est pas dans l’univers, et JE n’est pas le corps car le corps fait partie de l’univers. Alors quelle est la question ? Les grains de matière ou d’énergie qui proviennent de l’univers, explique-t-elle, sont des nombres, des mouvements. Ils deviennent qualité – chaud, bleu, pointu – lorsqu’ils t’atteignent. Où se produit cette métamorphose ?

Ces excitants sont des ronds qui s’accumulent quelque part sur le vivant. Cette accumulation de ronds qui fait masse en toi permet le sentir. Quelle est cette surface qui réceptionne et qui n’est pas le corps, qui n’est pas le système nerveux ?

Cette masse accordée, Catherine Pozzi l’appelle longue robe de nature, robe de maille, ou cotte de maille. Elle s’en revêt et elle sent. On peut l’appeler l’âme, Peau d’âme. On retrouve toutes les robes de Catherine Pozzi, les robes-défis du conte de Perrault, et finalement Peau d’âme.

Peau d’âme procède par résonance. Catherine Pozzi insiste sur le fait que le conte se doit d’avoir une forme, que les idées ont besoin de chanter pour que son lecteur les comprenne. Ainsi les idées reviennent-elles sous forme de ces ronds d’idées qui s’accumulent : je sens donc je suis, je sens ce que j’ai déjà senti, le monde émet du rond, le rond j’y suis accordé, je possède du rond pareil, je reçois ce rond du monde, alors je sens. Il existe, distinguée du corps, une surface vivante, elle reçoit « l’excitant », signe qui fait sentir ; l’excitant, grain ou morceau d’énergie. La sensation est la métamorphose du signe qui est nombre en qualité.

Au cours d’un prologue et de six chapitres aux intitulés parlants et remplis d’humour, l’hypothèse « Aucun vivant n’a jamais senti un premier signe de l’univers » p.34 se décline donc et se développe sous forme d’anneaux dansants, de vers, qui sonnent, résonnent, s’accumulent et composent Peau d’âme. La poésie du texte en demi-vers les enchante, et Peau d’âme est. Le lecteur recrée un chant simple et répétitif : Il y a l’univers et JE, le passé et l’hérédité, la question des sciences physiques, il y a accumulation de ronds, une surface enchantée, c’est le secret du monde.

Quel est ce secret ?

1 ) Il y a l’univers et JE

Prologue : « Sentir prouve JE et l’univers mais JE seul ne peut pas sentir » p.24

I – « Je sens donc Je suis » p.31

II- « Les conditions de la sensation sont un sujet, un objet, origine d’un excitant-signe. »p.47

II- La chair : « …c’est du protoplasme (…) les mêmes quatre atomes (H-O-C-N), parfois quelque autre, mais les quatre avant tout (…)un puzzle pesant. »

II – « L’excitant ensuite : c’est ce qui vient de l’objet et trouble le corps. » p.53

V – « …pour que les très petits morceaux de choses soient rouges ou bleus ou doux, il faut vous. Il faut JE. » p.106

V – « La définition de l’univers c’est qu’il n’est pas ce qui n’est pas nombre. Que si vous dites : « c’est sucré », vous n’êtes plus dans l’univers. « p.108

2) Le passé et l’hérédité

I – « Je sens ce que j’ai déjà senti. »p. 35

« Je vois ce que j’ai déjà vu. » p. 36

I – « Quelle que soit l’intensité du signe présent dans l’univers, si ce signe ne retrouve pas en vous du signe précédent, il égale zéro. » p.41

II- Or, toutes les consciences sans exception, par hérédité, ont reçu un nombre (incalculable) d’excitants-signes de l’univers. » p.47

II – « TU SENTIRAS, À CONDITION D’AVOIR SENTI. » p.49

II – « Tout sentir actuel a lieu sur de la chair ayant senti. » p.52

II- D’eux seuls, les sens ne peuvent pas sentir sans une charge précédente de sentir. » p.60

II – « La charge de sentir, c’est ce qu’on a senti. » p.64

II – « …il y a un phénomène plus général, universel, qui donne le modèle du fonctionnement de la sensation. C’est la résonnance. » p. 64

VI- « (L’univers) hors de moi, il est instantané. En moi, infini. (…) En moi, il est non seulement l’instant, mais tous les instants précédents passés. » p.124

3) La question des sciences physiques

II – « Les grains n’ont pas de couleur. Ils n’ont pas de saveur. Ils ne peuvent rigoureusement pas faire de bruit. Ils ne sont ni chauds ni froids, ni ne peuvent l’être. » p. 54

« J’ai chaud pourtant, le ciel est bleu. Tu entends pourtant le haut-parleur d’en face ; tu fais la différence entre le sel et le sucré. Mais les grains ne sont pas salés. » p.55

II – « Les conditions d’ici : « Une chair à quatre atomes principaux, un excitant, c’est-à-dire un rond, et une charge bizarre, inlocalisable, qu’on peut appeler au neutre « du déjà senti. » p.60

II- « La couleur jaune n’existe pas hors de moi, la note do n’existe pas hors de moi, le chaud, le froid, n’existent pas hors de moi, Et cætera… Et cætera…

Mais :

A la place de la couleur jaune il y a 520 milliards de kilocycles,

A la place de la note do il y a 261 vibrations par seconde…. »p.61

« …je ne puis expliquer ce pouvoir sur moi de la multiplicité lorsqu’elle danse, ni mon pouvoir de la transfigurer, enfin qu’avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je sente le monde. »p.62

III- « On ne cherchait pas l’âme. On a buté dessus. L’âme n’était pas le but… » p.71

III – « le but était d’expliquer(…) cette diversité saisissante qui joue où je suis, ce SENTIR. »

III – « …la matière, c’est-à-dire du grain agité, s’envoie encore hors de soi sous forme d’autres grains plus subtils. Or les premiers, les électrons, mon Dieu, sont déjà dans les salons. Les seconds sont les photons de la physique ondulatoire. » p.74

III- « La matière existe, l’énergie t’atteint. » p.75

III- « L’énergie copie la matière, son autre état, elle est en grains irréductibles, ou gros – dans ce cas, l’on dira en « morceaux ». Et certes morceau n’est pas un terme excellent puisqu’il fait penser à la matière que précisément l’énergie n’est plus : pourtant l’on dit « morceau de musique » ; c’est dans cette acceptation qu’il faut prendre « morceau d’énergie ».

Il y a donc le grain de matière (électron, positron, proton, neutron) et le grain d’énergie (photon) » p.77

« Et il y a le morceau de matière (molécule), et le morceau d’énergie qui n’a pas de nom, ou plutôt qui a tous les noms de nos évènements. »p.77

IV – « La matière, qui seule pourrait rencontrer la matière, ne peut la sentir. Et la conscience, qui singulièrement pourrait la sentir, ne peut la rencontrer : qu’est-ce qui rencontre du nombre et sent du chaud, du chant, la couleur bleue ?

Quelle est la surface de transformation…

Elle est faite de pondérable puisqu’une émission de pondérable l’atteint ; elle est antagoniste au pondérable puisqu’elle annule le nombre ; elle fait partie du monde puisque le monde la touche ;elle n’en fait pas partie puisqu’elle s’y oppose. » p.94

IV – « …ton corps ? (…) Ses molécules sont celles de l’univers ; il est bâti des mêmes pierres. Comment amasseraient-elles du mouvement, alors que par définition, elles le perdent ? » p.96

V – « La somme en chacun est jaune, elle est enchantée. Que lui est-il arrivé ? »p.107

V- L’expérience donne une somme de signes précédents du monde en chacun. Ces signes, les « excitants », n’ont pas de qualité hors de chacun. A l’état de somme, ils sont enchantés. Qui peut l’expliquer ? » p.108

4) Il y a accumulation de ronds

II- « L’excitant est un rond, comment le reçoit-on ? » p.60

II- « …il est une sorte de bague ondulante. » p.60

II – « L’existence est l’étrange croissance accumulée en chacun et faite de ronds dansants qu’indéfiniment l’univers envoyait. » p.67

III- « L’âme, c’est le sujet du verbe amasser. »p.71

III – « L’excitant (…) il était donc accumulé, puis transfiguré, en quelque surface inconnue. » p.72

III– L’excitant qui atteint le corps, qui le fait réagir, qui s’accumule et forme en vous un double du monde, une masse résonante sans quoi votre monde n’existerait pas, il vient bien du monde, mais il n’est pas. « p. 72

III- « Pour que tu sentes, il fallait en toi cette accumulation précédente : une sensation est l’effet du contact de l’instant avec elle. » p.79

III – « …l’énergie se dissipe toujours : avec quoi, en quoi, sur quoi l’amasses-tu tout au long du jour ? »

IV – « Où suis-je ? dans un bain de matière granuleuse qui n’est pas moi. Du ce-qui-n’est-pas-moi me vient un signe excitant, qui est un rond.

Ce rond entre en contact avec une accumulation de ronds que j’ai reçus, que je porte, qui n’est pas mon corps. » p.85

IV – « Le monde émet du rond, le rond j’y suis accordé : je possède du rond pareil, reçois ce rond du monde ; alors je sens. » p.86

IV – « Dzing, Peau d’âme résonne entière, mais sa résonance n’a pas de nom ; la résonance a l’intensité ; elle n’a pas le nom.

Le nom : amer, rose… » p.87

IV – « Quand le monde extérieur expédie en vibrant du rond, le vivant entre en résonnance au moyen d’une masse accordée qu’il porte – ou qui le revêt – l’image importe peu. » p.88

IV – Le signe : « Il s’accumule donc au lieu qui le reçoit, en moi. Ainsi se constitue une masse particulière, masse d’actes émis par le monde, mouvement de formes diverses que j’ai, on ne sait comment, on ne sait où, la capacité de préserver. » p.90

IV : « Je sais que la sensibilité est un fait qui ne se produit que là où de telles accumulations existent : tout signe nouveau y résonne, c’est-à-dire les aggrave , et puis, est enchanté. » p.90

IV- « Un instant n’est rien : c’est la masse d’instants qui donne la résonance ; l’instant n’est qu’une agitation ou une fréquence. Mais une masse ne se constitue à partir d’éléments successifs que là où existe une force d’arrêt. »p.96

IV – « …cette sensation précise est formée d’une accumulation de lieux éloignés, de moments hors d’atteinte. » p.101

V – La réponse à la question qui importe le plus dépend de l’existence permanente en chacun d’une somme de signes passés, du monde ; car ces signes n’étaient pas isolément hors de chacun, ce qu’ils sont à l’état de somme en chacun. » p. 107

V- « Le présent a touché le passé. » p.108

VI – « Il n’y a pas de perception où il n’y a pas de masse résonnante, et la masse est du temps. « p.126

VI – « Ouvre les yeux ! Pour que cet arbre existe, il faut dans ton regard les arbres d’avant. » p.126

5) La surface enchantée

III – « On ne sait quoi que ce soit de cette surface, sauf qu’il faut qu’elle existe afin que l’accumulation soit possible. On l’appelle surface et l’on a écrit qu’elle ne « semble pas faire partie du Tout », ce qui serait contradictoire, car si c’est une surface, elle est « dans » le Tout. Mais à la vérité, elle semble y être et n’y être pas. »

IV – « On peut appeler l’accumulation des ronds précédents, la robe de ronds, cotte de ronds, le système de signes qui habille le vivant, « Peau d’âme » ; on a compris par là le mécanisme de la rencontre grossière de JE et le monde extérieur. » p.87

IV – « …entre cette sensation sans nom et une sensation humaine chantante il n’y a pas, il semble qu’il n’ y ait pas de passage. » p.88

IV – « Le sentir est la transformation de ces mouvements en qualité(…) Où cette transformation se fait, l’on sent. » p.89

IV – « Il y a en moi une masse ensorcelée ; ce qui l’atteint flamboie et crie. » p.90

IV – « D’une part, le MONDE.

D’autre part, une accumulation des mouvements venus du monde : ces mouvements qui sont de l’énergie, font masse.

Et au niveau de telles masses paraît le phénomène « sentir » : tout mouvement les atteignant résonne puis prend une valeur incomparable et se métamorphose. La sensation est la métamorphose. » p.94

IV – Il semble que les mouvements du monde, quels qu’ils soient, les instants d’énergie du monde, quels qu’ils soient, ne fassent jamais masse hors du vivant – pour une raison qui doit contenir la solution du problème. » p.95

IV – ( les actes de l’univers) : « L’expérience montre que cependant quelque chose les reçoit puisqu’ils s’accumulent en masses, qui sont préservées. La chose qui les reçoit n’est pas le corps. » p.98

IV – « L’univers est du grain ; le corps de JE aussi, car le corps de JE ne se distingue pas du grain universel. JE lui-même, on ne sait ce que c’est, il est vis-à-vis du frémissement continu qui expédie des instants-formes. Il s’en habille, anneau par anneau. L’âme est le vêtement qui se constitue – l’âme est une cotte de mailles. Elle n’est pas le système nerveux car le système nerveux est du grain. « p.99

V – « Un jour la chaîne s’ouvrira, je tomberai plus bas que la terre, je serai moins moi qu’un collier dont au moins persistent les pierres (…) mais le mouvement qui m’habitait durera dans cet univers. »

VI – « Il existe, distinguée du corps, une surface vivante ; elle reçoit « l’excitant », signe qui fait sentir ; l’excitant, grain ou morceau d’énergie. » p.117

VI – « ..la surface ne renvoie pas, elle amasse. Sur son réseau, anneau par anneau, les balles subtiles de même forme qu’envoie le monde demeurent. L’insaisissable s’arrête là . » p.117

6) Le secret du monde

« Se moque-t-on du secret du monde ? Et quand on donne sa vie pour le savoir, n’entends-tu pas qu’il faut en parler sans façons ? » p.58

IV – « Il existe, la science ne sait où, une CHOSE de sentir qui survit à tout. » p.100

V – « Et voici le secret du monde : le « ce » ne compte pas. (…) Mais le « ce » existe (son agitation est grande) et rencontre un corps. Rien encore. Il faut qu’il trouble, outre le corps, la masse faite de « ce » présents. » p.107

V- « A nous les Jules Vernes, les fées – chère fardée, littérature, à toi ! – pour recevoir, résonnante de milliards de milliards d’instants désastreusement passés, refusés, rejetés, oubliés, ressuscités, une QUALITÉ . » p.108

VI – « On appellera cette surface : l’âme ; il ne faut pas avoir peur des mots.

Elle a la masse la plus considérable qui soit (l’ingénieur comprend) pour corps, dont les constituants ne sont pas éléments de matière, ainsi que du corps visible, mais éléments d’énergie ; car son corps assimile l’énergie comme le corps visible assimile la matière, et, comme le corps, l’édifie en réseaux. Peau d’âme… » p.118

VI – « C’est parce que le phénomène de la sensation implique deux espaces, et que les chercheurs ne savent jamais duquel ils parlent, et qu’en mesurant un seul ils croient mesurer tout, que le problème est irrésolu.

Il y aurait l’espace de la sensation brute (dzing ! aïe ! oh !).

Et l’espace de la magie (ré bémol, rose, salé).

Non seulement ces espaces existent en moi (les chercheurs les appellent « corps » et « conscience » tout en essayant fortement de réduire au premier le deuxième), mais ils existent au départ du signe, et c’est cela le fait révolutionnaire – dont la connaissance est due à M. de Broglie. » p.120

VI – « …le bleu- sucré – do dièse- pointu.

Celui-ci, je puis dire que je le gravis (monte là-dessus !) ou je le brode ; à la vérité je m’en revêts. Cette longue robe de nature, PEAU D’ÂME…J’entre dedans, et LES CHOSES SONT. »

VI – « J’ai deux corps, CHAIR-ET-SANG et PLAISIR-ET-PEINE : CHAIR -ET-SANG est un endormi, PLAISIR-ET-PEINE est comme un cri ; ils sont toujours inséparables. (…) Tout le monde parle à CHAIR-ET-SANG, je ne parle qu’à PLAISIR -ET-PEINE.

CHAIR-ET-SANG paraît persister, mais suit la seconde loi de la thermodynamique et finit mal. PLAISIR -ET-PEINE paraît s’anéantir à la vitesse du cadran à seconde, et il a l’immortalité.

Je quitterai CHAIR-ET-SANG un jour, emmené par PLAISIR -ET-PEINE. Mais vers où ? Vierge souveraine ?

Mais que faire, pour me préserver des hasards de l’éternité ? » p.130

Catherine Pozzi a réalisé son projet, son essai est sa vie, mourir est son achèvement. Le texte reste. CHAIR-ET-SANG a mal fini. PLAISIR-ET-PEINE est Peau d’âme et a l’immortalité.

Pour conclure :

A qui s’adresse ce texte que Catherine Pozzi ne voulait pas publier de son vivant ? « Mon lecteur (…) Tu es peut-être mon arrière petit-neveu ? » p.73

Nous y voilà, trois génération plus tard, il s’agit bien nous.

Que savons-nous de plus aujourd’hui ? « La conscience naît de l’activité neuronale » nous apprennent les neuroscientifiques Edelman et Tononi dans leur ouvrage : Comment la matière devient conscience ? Ce n’est pas ce que suggère Catherine Pozzi lorsqu’elle écrit que l’âme «n’est pas le système nerveux car le système nerveux est du grain. » L’âme, la conscience, dont s’habille le vivant, est la somme des sensations précédentes envoyées à JE par l’univers. Sans cette somme, le système nerveux ne sens rien. La conscience, nous dit en quelque sorte Catherine Pozzi, précède la conscience individuelle. De plus, elle ne se s’évapore pas lorsque le corps finit mal. Elle persiste. On pourrait qualifier l’essai de Catherine Pozzi de simple intuition philosophique si elle ne faisait référence à Einstein, de Broglie ou Schrödinger, si elle n’avait passé des années à étudier les travaux de ces physiciens dont elle s’inspire.

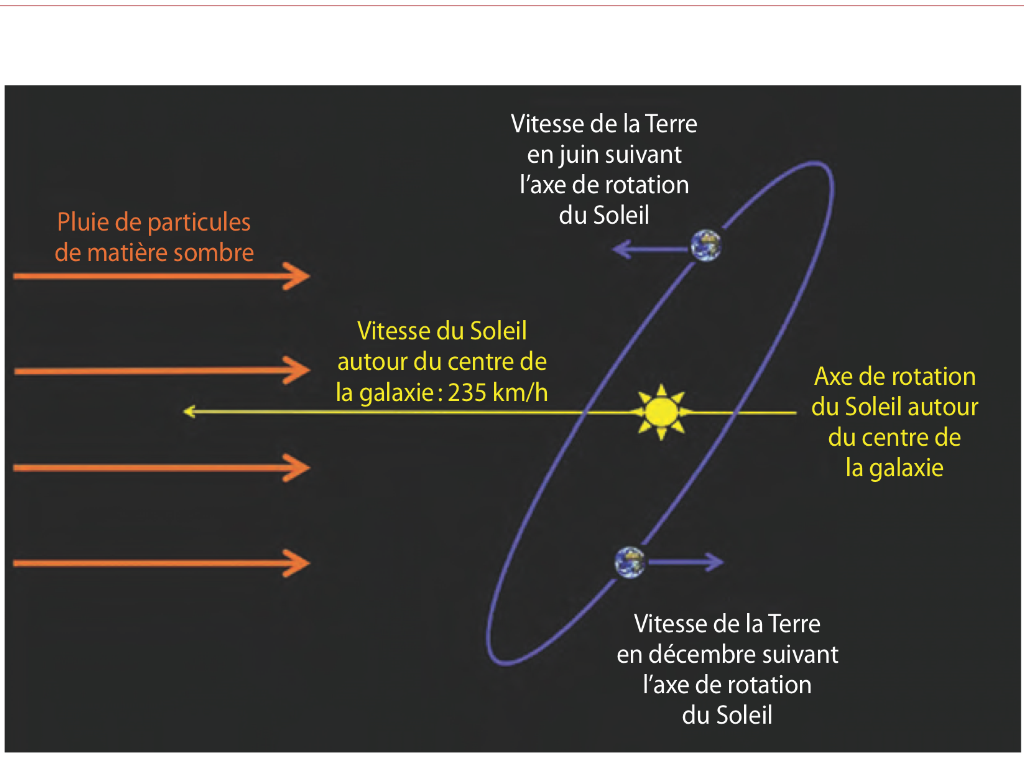

Mais elle n’a pas dit son dernier mot. Nous allons pouvoir relire les découvertes de Catherine Pozzi, datant de 1934, ignorées par les scientifiques de l’époque, à la lumière des travaux récents de la physicienne Maria Strømme. Le 13 novembre 2025, cette scientifique suédoise a publié un modèle mathématique qui propose que la conscience n’est pas une propriété émergente de l’activité neuronale, mais qu’il existe un champ de conscience universel interconnecté qui précède l’apparition de la conscience individuelle. Ce champ de conscience universel se différencie en différents champs de conscience individuels, qui, à la mort, réintègrent le champ de conscience universel. Cela ressemble beaucoup à :

« Il existe, la science ne sait où, une CHOSE de sentir qui survit à tout. » p.100

Catherine Pozzi nous a offert le secret du monde. Paul Valéry l’avait bien comprise et annoncée, tout en la laissant lâchement, une fois de plus, dans l’anonymat :

« Nous n’avons point chez nous de poètes de la connaissance. Peut-être avons-nous un sentiment si marqué de la distinction des genres, c’est-à-dire de l’indépendance des divers mouvements de l’esprit, que nous ne souffrons point les ouvrages qui les combinent. Nous ne savons pas faire chanter ce qui peut se passer de chant. Mais notre poésie, depuis cent ans, a montré de si riches ressources, et une puissance si rare de renouvellement, que l’avenir lui donnera peut-être assez vite quelques-unes de ces œuvres de grand style et d’une noble sévérité, qui dominent le sensible et l’intelligible. » Paul Valéry , préface à Euréka d’Edgar Allan Poe.

P. Mathex Paris, le 14/01/2026